【2025年版3DCG自作PC】組立&ベンチマーク【Core Ultra 7 265KF & RTX 5060Ti】

こんにちは!

先日、久しぶりに3DCG用に新しく自作PCを組み立てました。

NZXT H6 Flow & Kraken 360 RGBで組んだ自作PCです🖥️

— クララ/Klala (@klala_lab) July 17, 2025

部屋の明かりを消すとライティングが映えますね✨ pic.twitter.com/uef8itN3Ry

使用用途は3DCGソフトBlenderやゲームエンジンUnreal Engine等のクリエイティブ制作を想定しています。

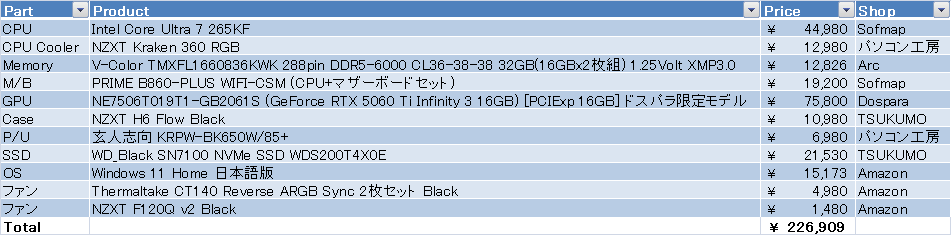

今回使用したパーツは以下の通りです。

パーツ選びの経緯については前回の記事にまとめたので、そちらを参照してください。

今回は、購入したパーツを組み立てる過程をお見せしながら、特に簡易水冷CPUクーラーを組み込む際の様子や注意点について紹介します。

また、組んだPCについて、CPUやGPUなどの各パーツの性能をベンチマークソフトや実際に使用するBlender, Unreal Engineを使いながら評価していきたいと思います。

ご意見・質問等はクララのTwitter(https://twitter.com/klala_lab)まで(^^)/

広告/AD

PC組み立て

PCを組み立てる過程を、写真をお見せしながら紹介します!

必要なもの

PC組み立て前の準備として、用意しておくべき道具を紹介します。

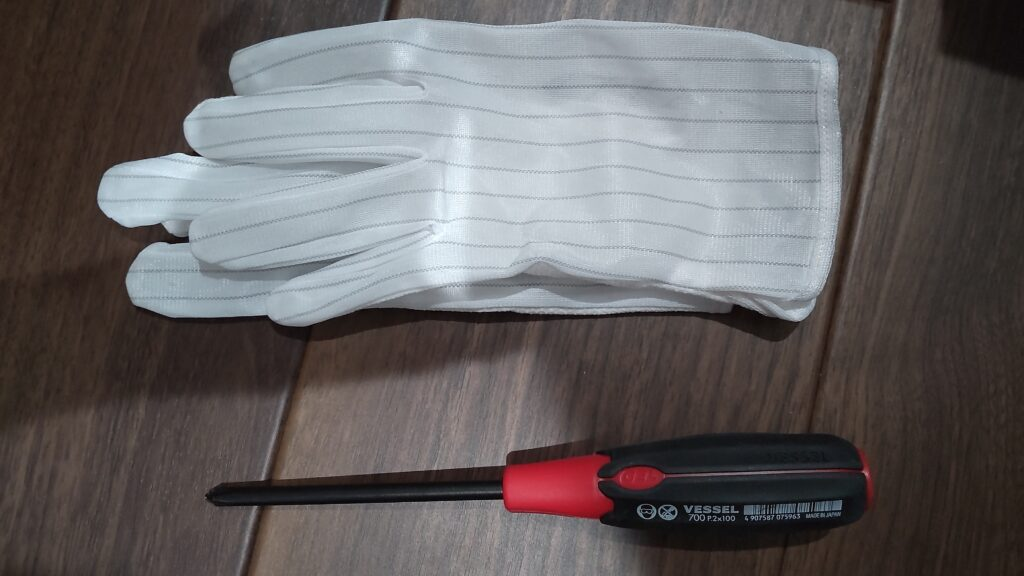

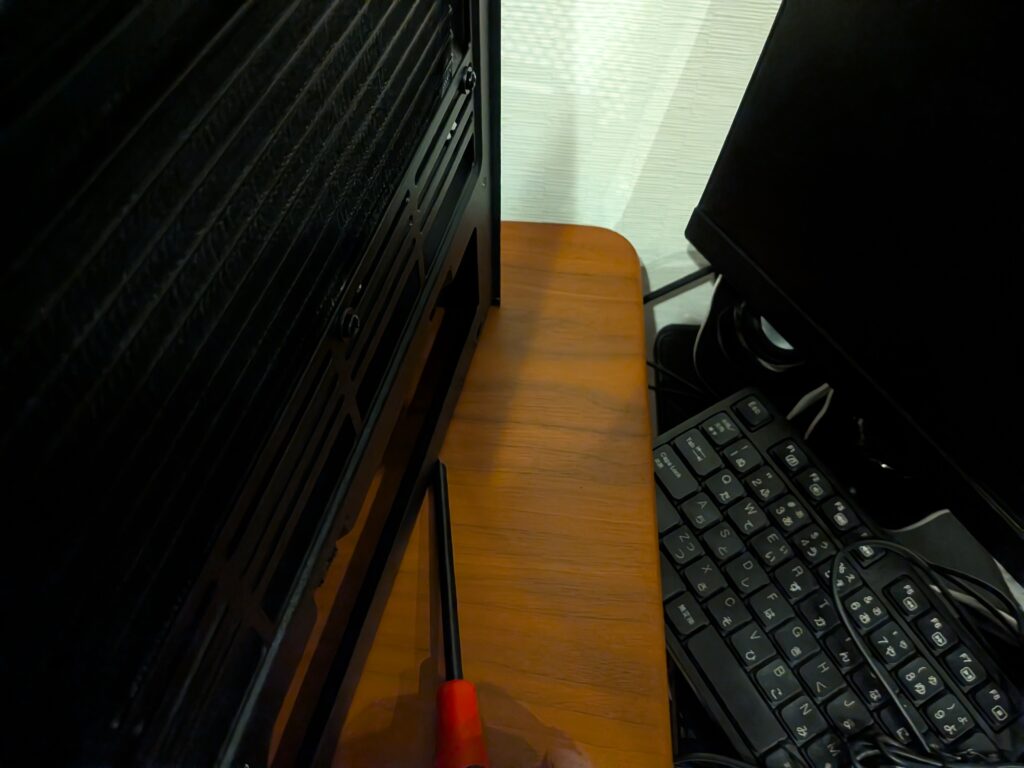

プラスドライバー

PCケースに使用するねじの締め外しに使います。

こちらのように、+2サイズで、グリップが握りやすいものがおすすめです。

M.2 SSDを取り付ける際には+1サイズのドライバーを使用するので、別途準備が必要です。

静電気防止手袋

PCパーツは精密部品のため、静電気に弱いです。

特に冬場は静電気が発生しやすいので、こちらの静電気防止手袋の使用を強くお勧めします。

時間と精神的な余裕

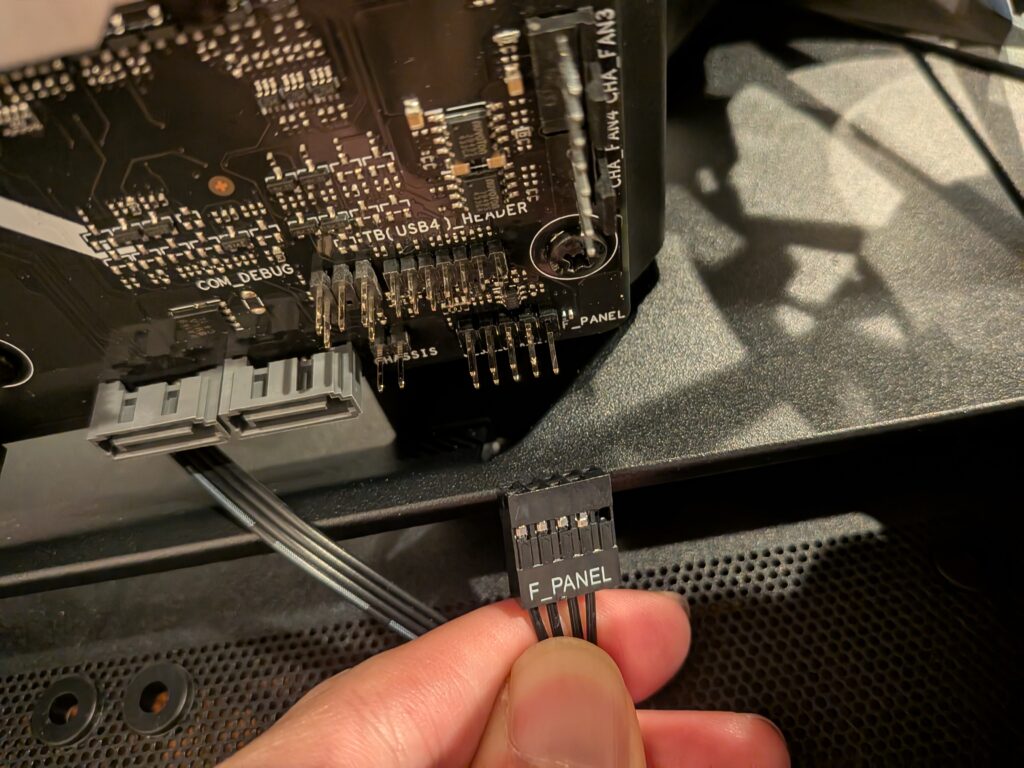

PCケースの配線をマザーボードに差したりするとき、慣れないうちはなかなかうまくいかないことがあります。

焦って無理に力ずくで抜き差ししようとすると、端子を壊してしまう可能性があります。

じっくり慌てず作業できるよう、時間に余裕がもてるタイミングで作業しましょう。

PCケースのパネルを取り外す

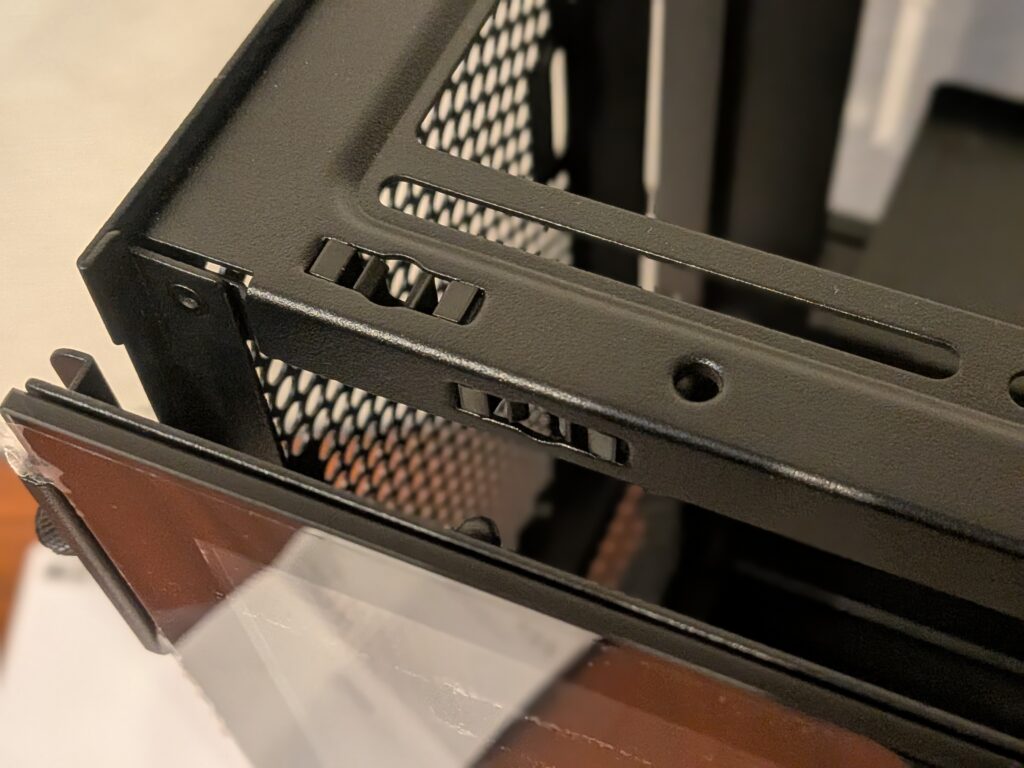

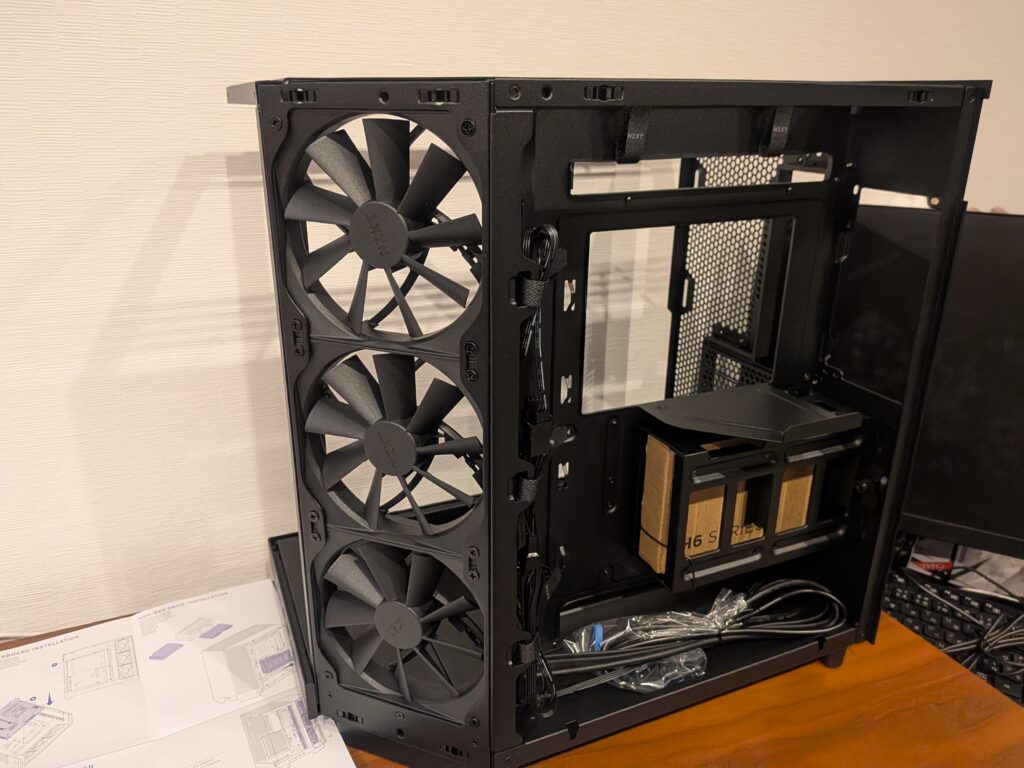

今回使用したPCケースは、NZXTの「H6 Flow」です。

NZXT H6 Flow Black ミドルタワーケース CC-H61FB-01 CS8789

ネット通販で購入したのですが、こちらのような頑丈な段ボール箱に梱包されて配送されてきました。

箱から取り出し、まずは背面部の取っ手を持ち上げて天板を外します。

天板はボールジョイントを使ってフレームに固定されており、ドライバーを使わずに開けることができます。

左側面のガラスは、ネジを手で回して緩めれば、あとは手でパネル上端を外側に向かって軽く引っ張りボールジョイントを外すだけで簡単に外せます。

右側面のメッシュパネル2枚も、同じ要領で外せます。

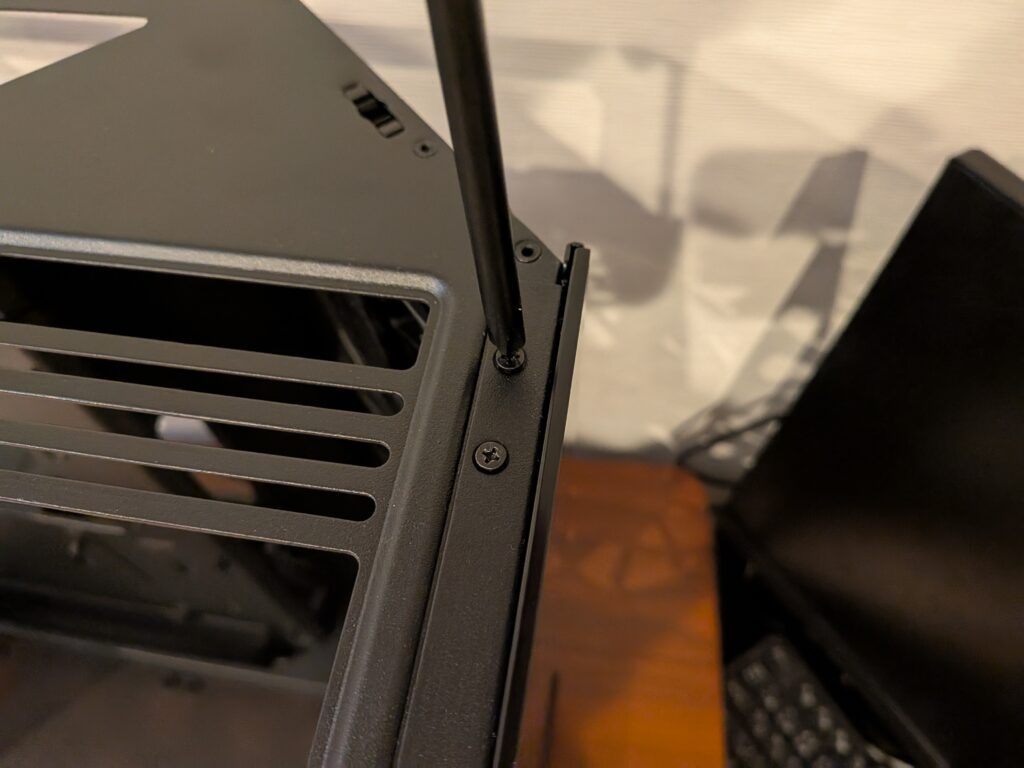

前面のガラスパネルだけは、フレームにネジで固定されているため、プラスドライバーでネジを外す必要があります。

パネルをすべて外すとこちらのようになります。

3連ファンは、もともとデイジーチェーン接続された状態でケースに組みつけられています。

広告/AD

CPU・メモリ・SSDの取り付け

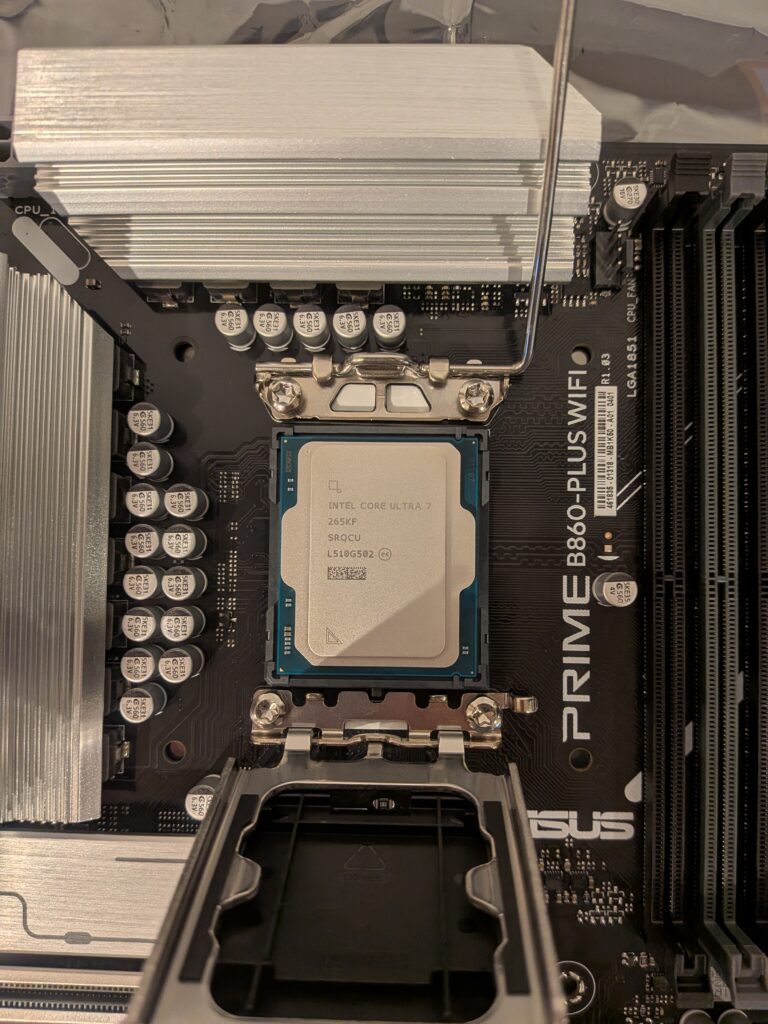

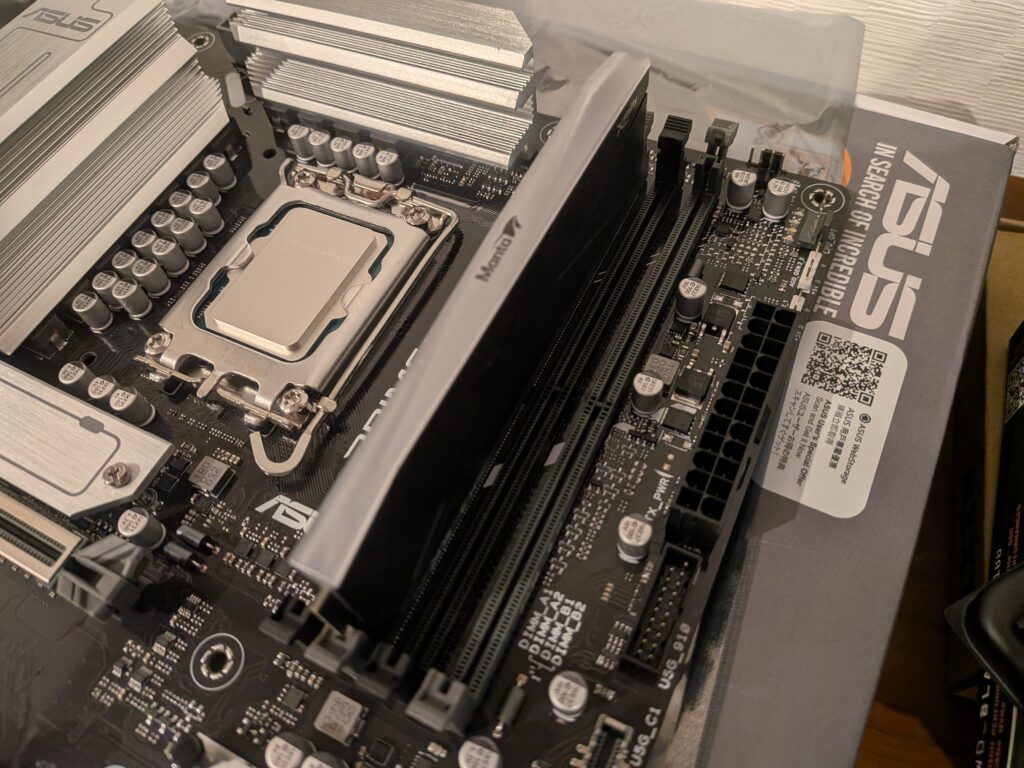

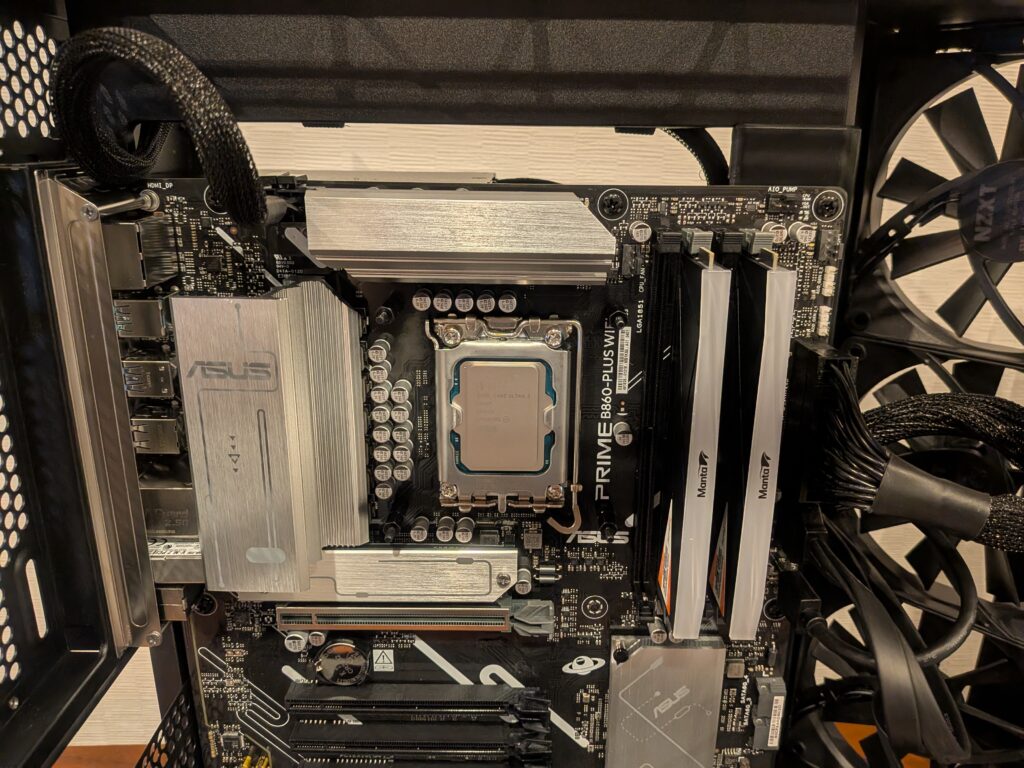

次に、マザーボードを開梱し、CPUとメモリを取り付けます。

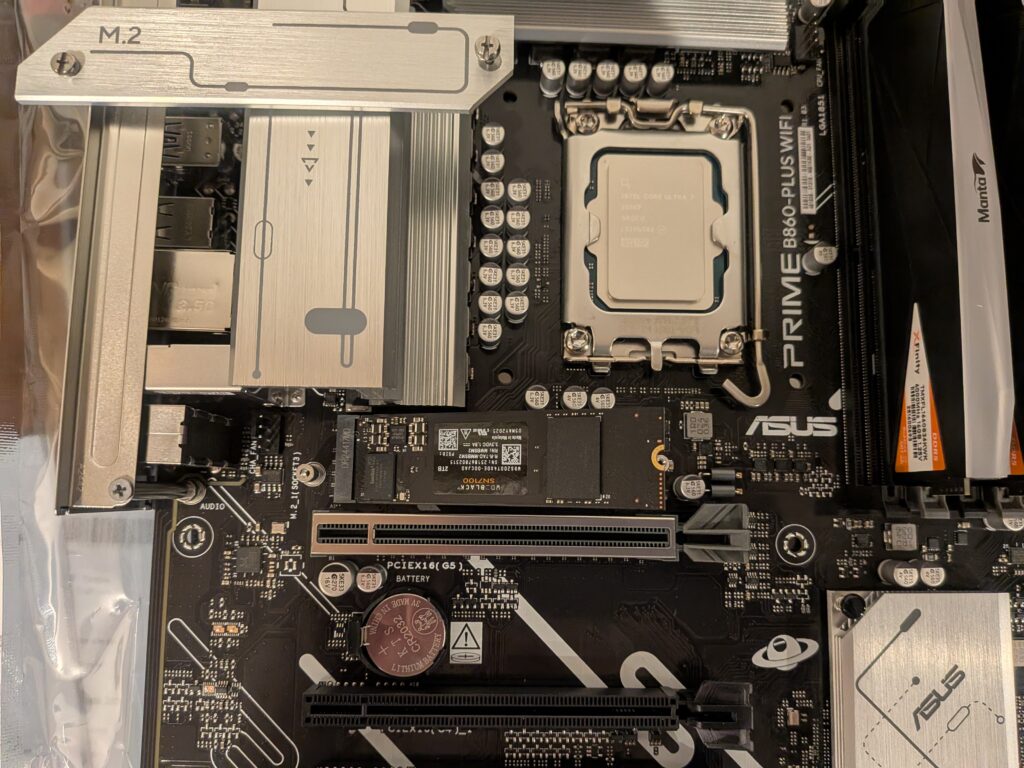

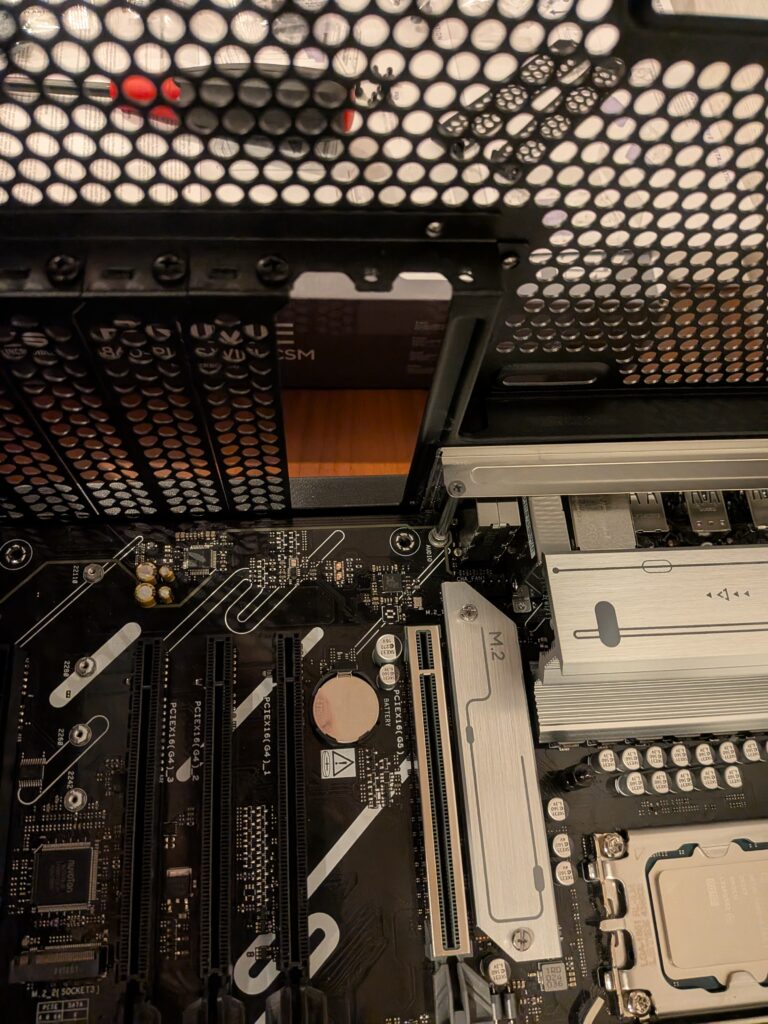

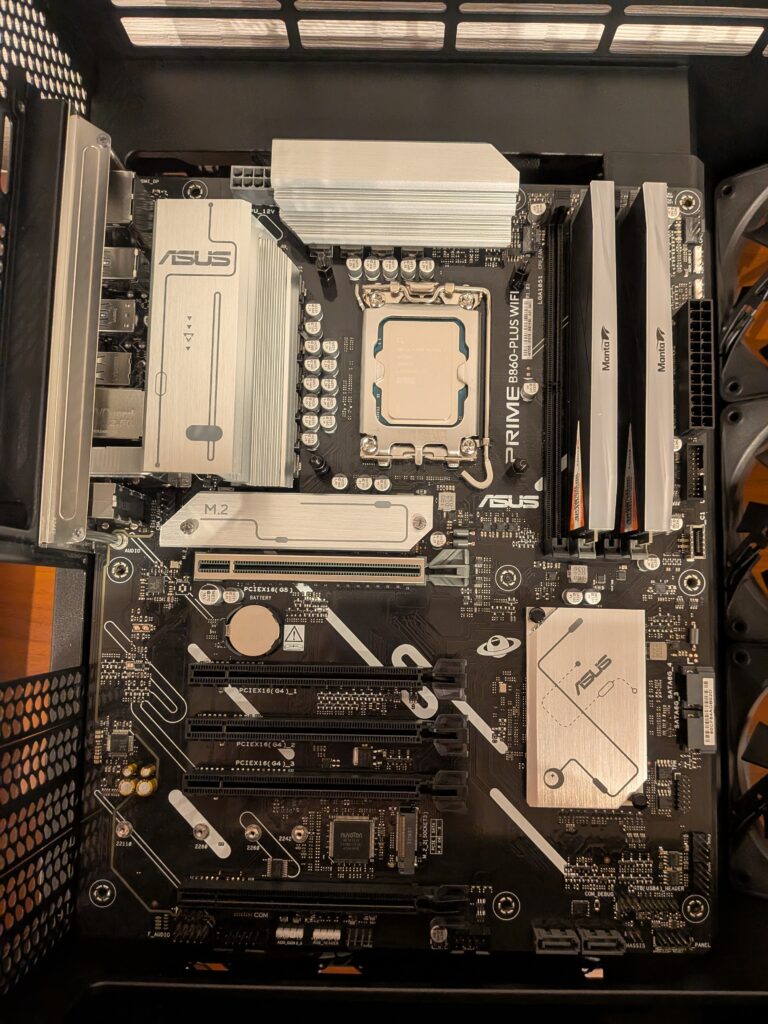

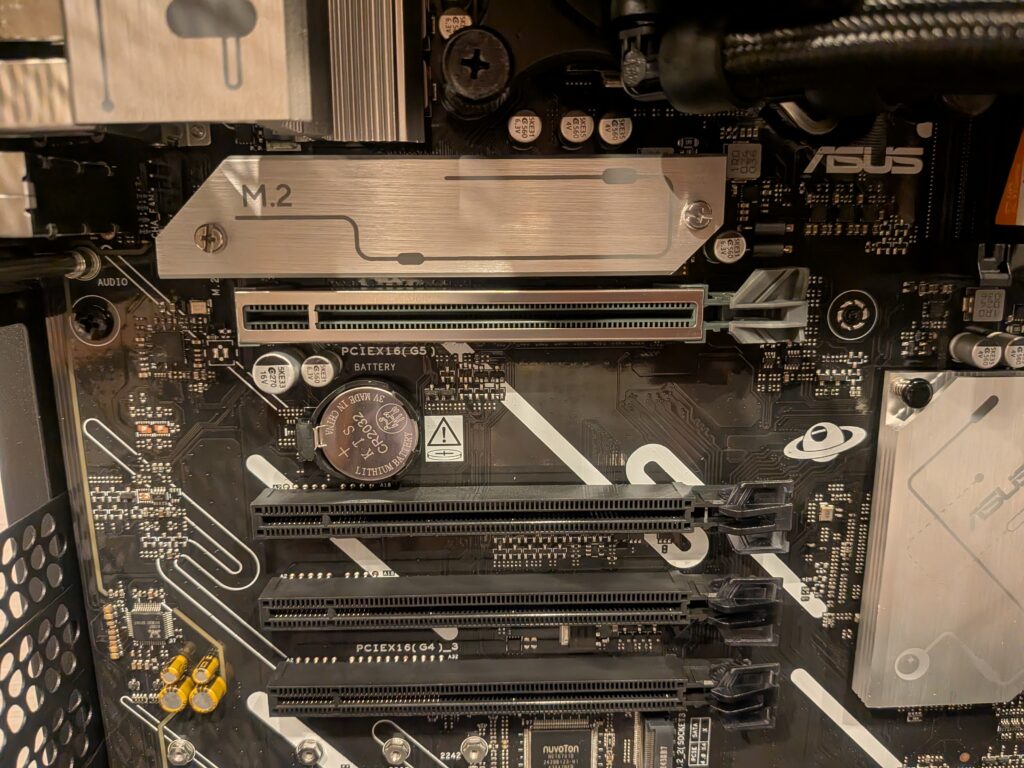

今回使用するマザーボードはASUSの「Prime B860-Plus Wifi-CSM」です。

黒色の基盤に配置された、アルミ削り出しのヒートシンクがいい味を出しています。

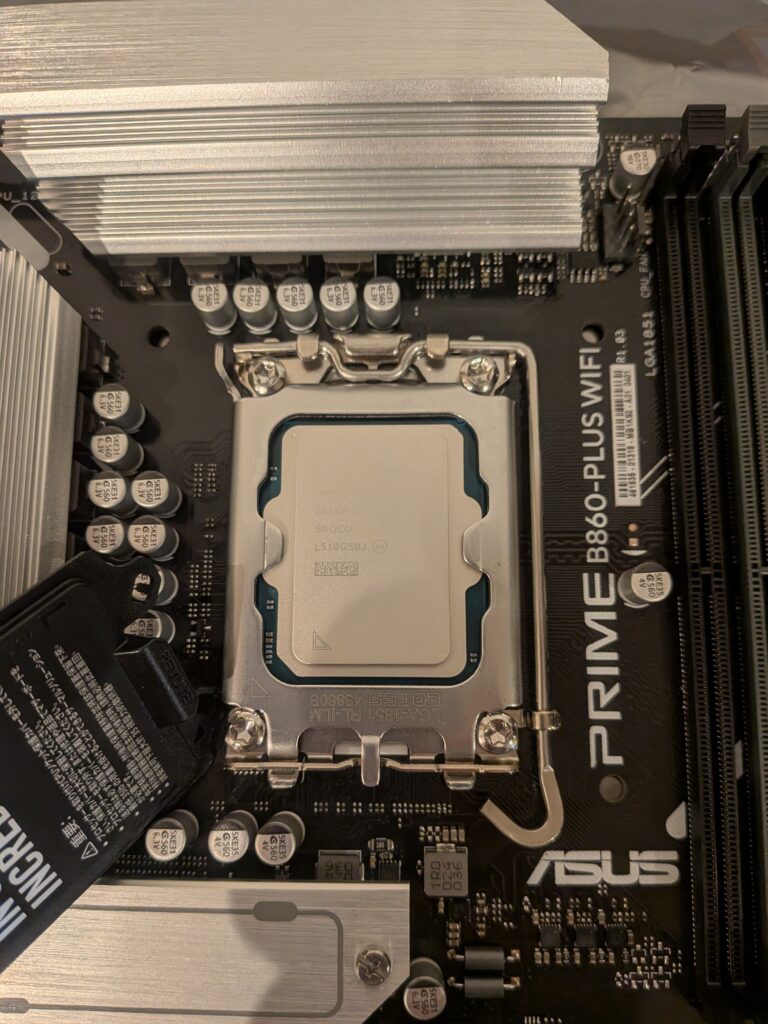

マザーボードを平らな場所に配置し、CPUソケットを開いてCPUを載せます(向きに注意)。

レバーを下すとCPUがソケットに固定されます。

2本セットのメモリを、4本あるメモリソケットの内、CPUから数えて2本目と4本目のソケットに挿入します。

(詳しい取り付け方法は、マザーボードに付属の説明書を参照してください。)

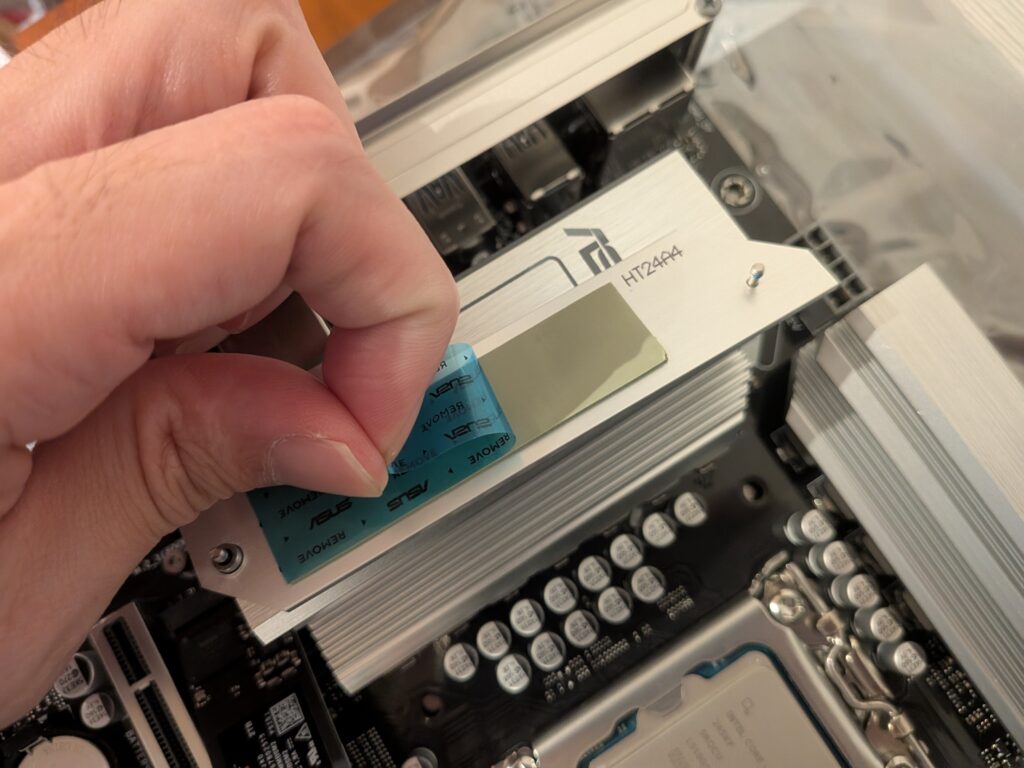

+1ドライバーを使ってM.2 SSDを取り付けます。

保証が受けられなくなるので、SSD表面の紙ラベルは剥がさないでください。

ヒートシンク裏の粘着シートに貼られたビニールは剥がしてください。

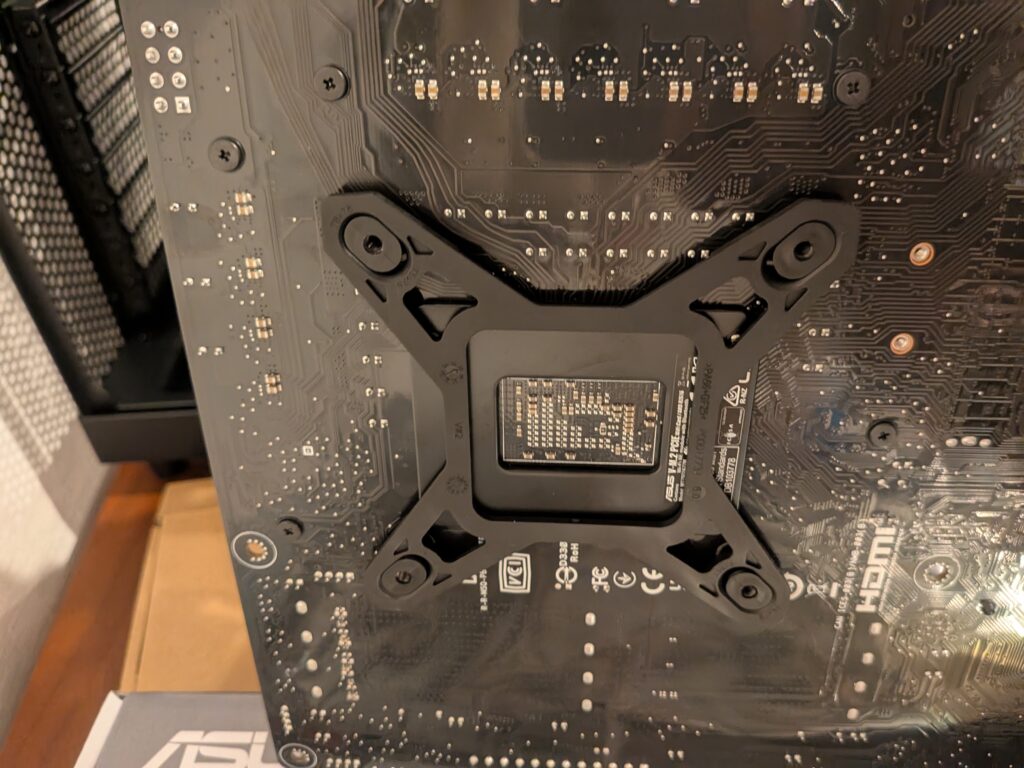

CPUクーラーバックプレートの取り付け

今回は水冷CPUクーラー「NZXT Kraken 360 RGB」を使用します。

マザーボードをケースに取り付ける前に、バックプレートをマザーボード背面に取り付けます。

マザーボードの表面からスタッドボルトを差し込み固定します。

マザーボードのPCケースへの取り付け

マザーボードを組み込む前に、グラフィックボードを取り付けるPCIeスロットを2スロット分取り外しておきます。

PCケース付属のネジを使って、マザーボードを取り付けていきます。

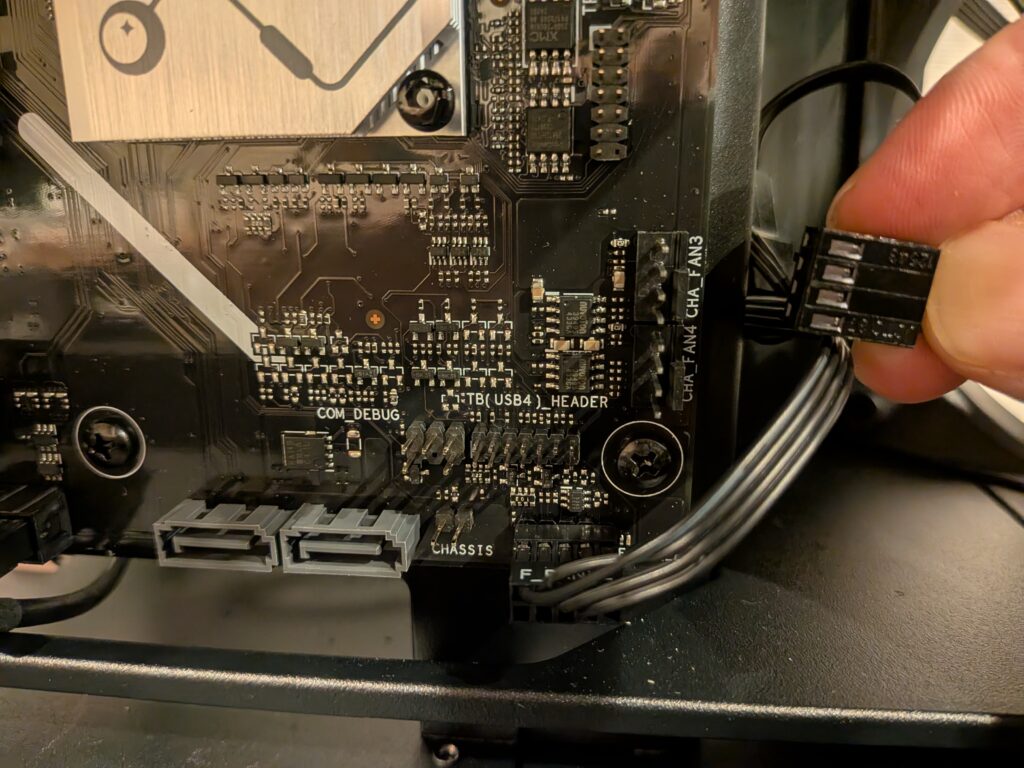

マザーボードの固定が終わったら、PCケースのI/OケーブルとUSB3ケーブルx2本を取り付けます。

一般的にPCケースのI/OはパワーLED, パワースイッチ, リセットがバラバラになっていることが多く、自作PC初心者が組付ける際に苦労するポイントの一つだと思いますが、H6 Flowのケーブルは写真のように一体型になっているため取り付けやすいです。

広告/AD

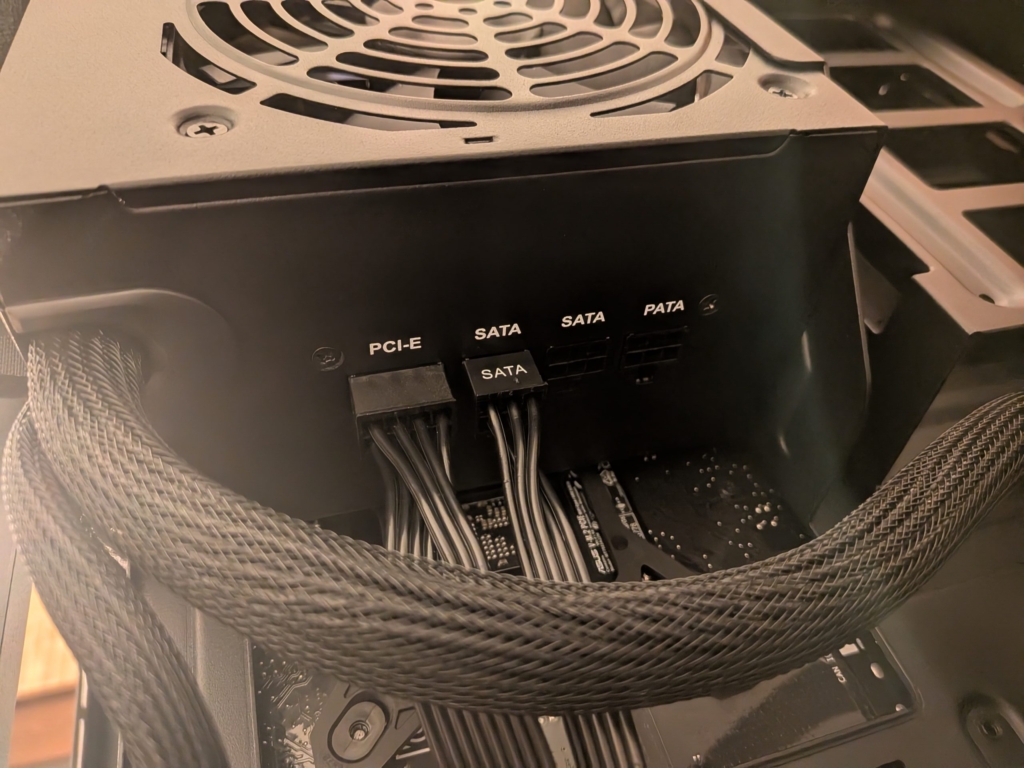

電源ユニットの取り付け

電源ユニット「玄人志向 KRPW-BK650W/85+」をケース背面に取り付けます。

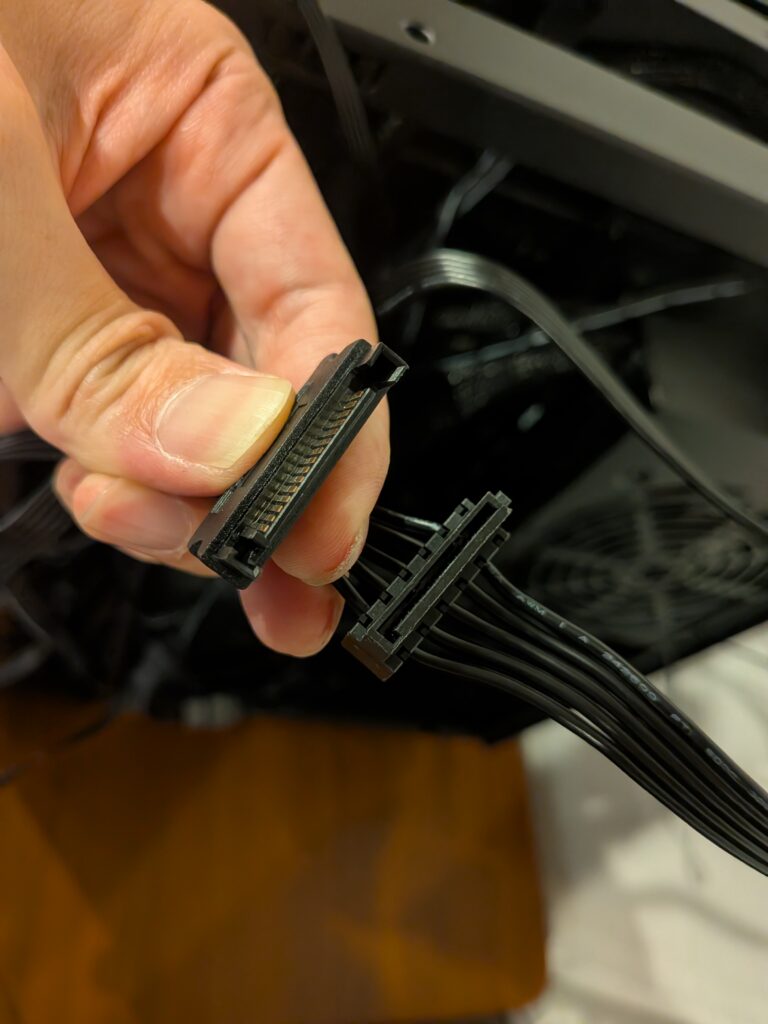

PCIeケーブルとSATAケーブルを電源に差し込んでおきます。

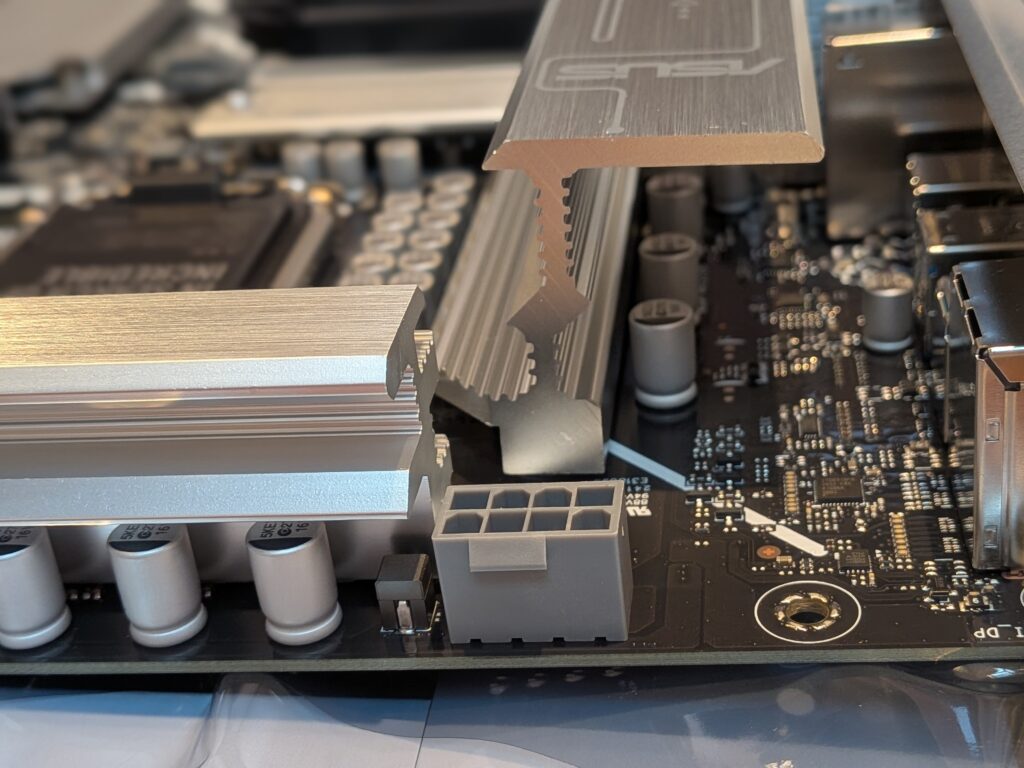

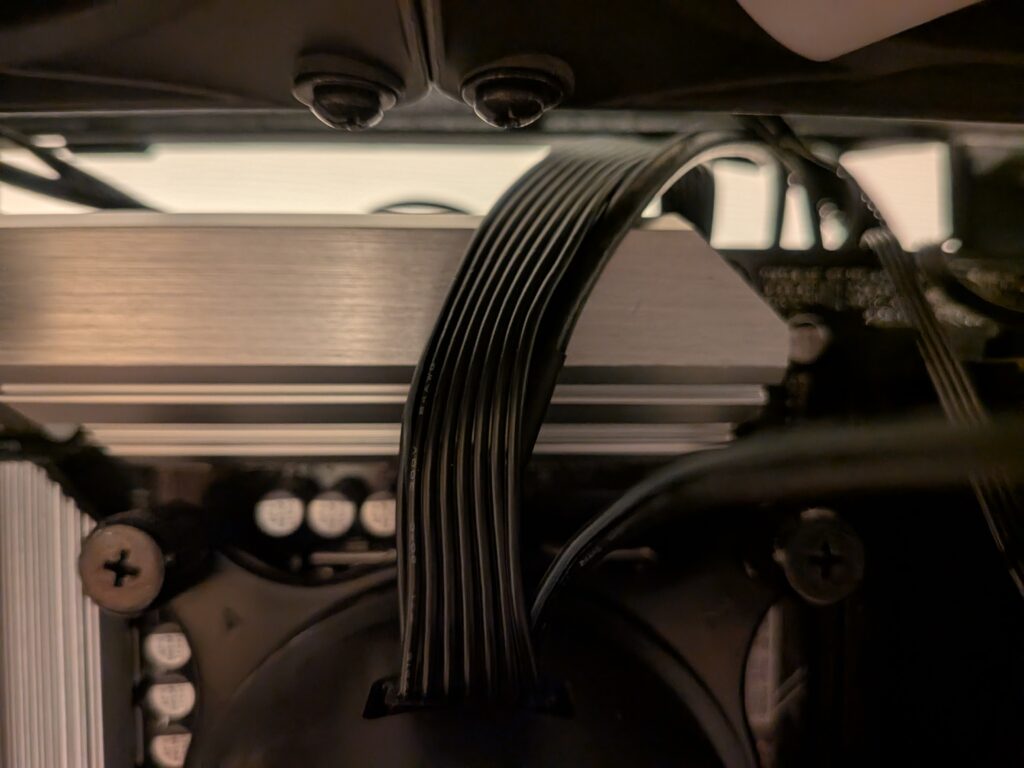

マザーボードとCPU用の給電ケーブル(太いケーブル)をマザーボードの端子に差し込みます。

CPUクーラーの取り付け

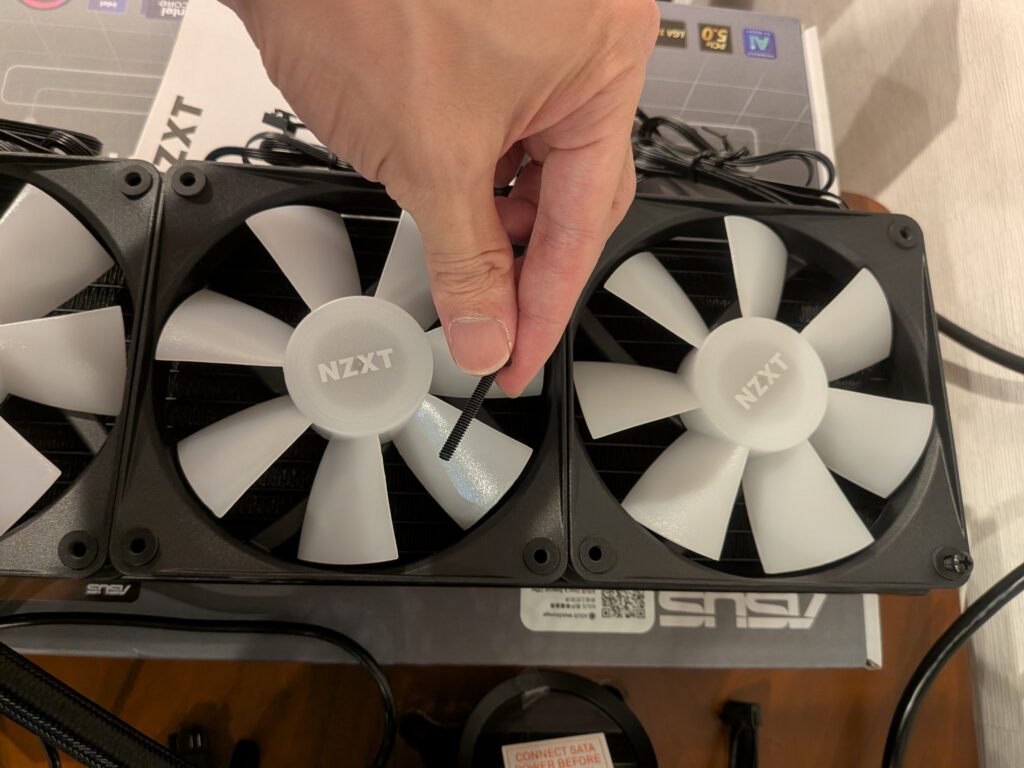

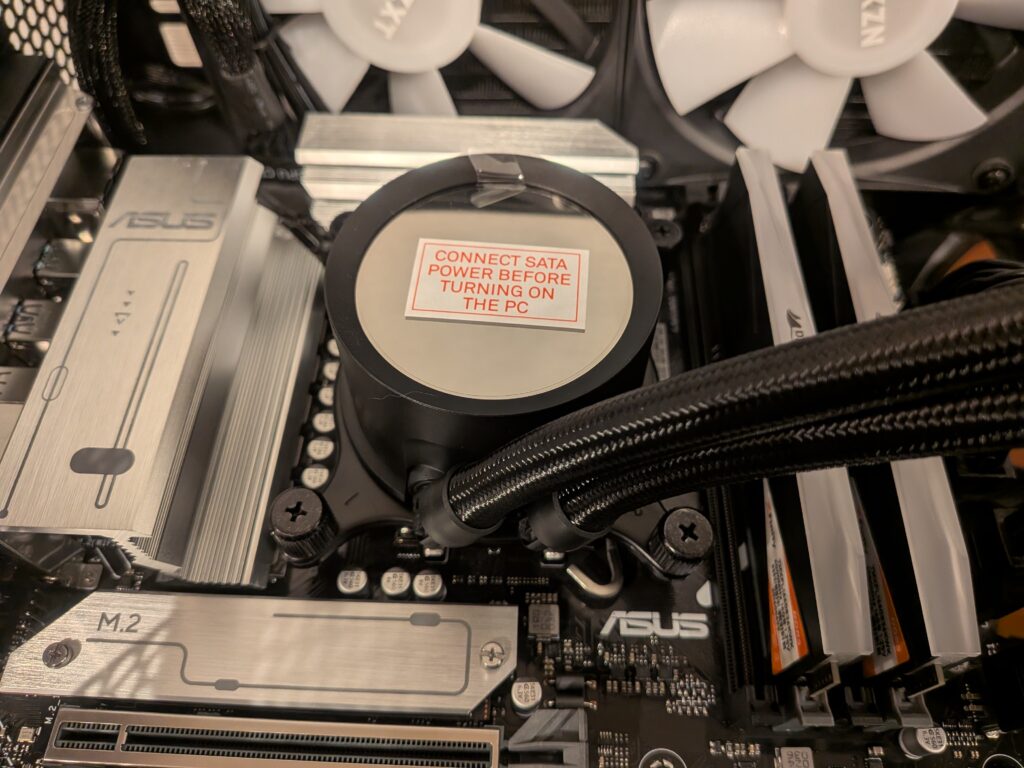

いよいよ、CPUクーラー「NZXT KRAKEN RGB 360」を取り付けます。

今回の組立で一番手数が必要で大変だった作業です。

NZXT KRAKEN RGB 360 Black 簡易水冷CPUクーラー RL-KR360-B1 FN1875

まず、付属の長いネジ12本を使って、RGBファンをラジエーターに取り付けます。

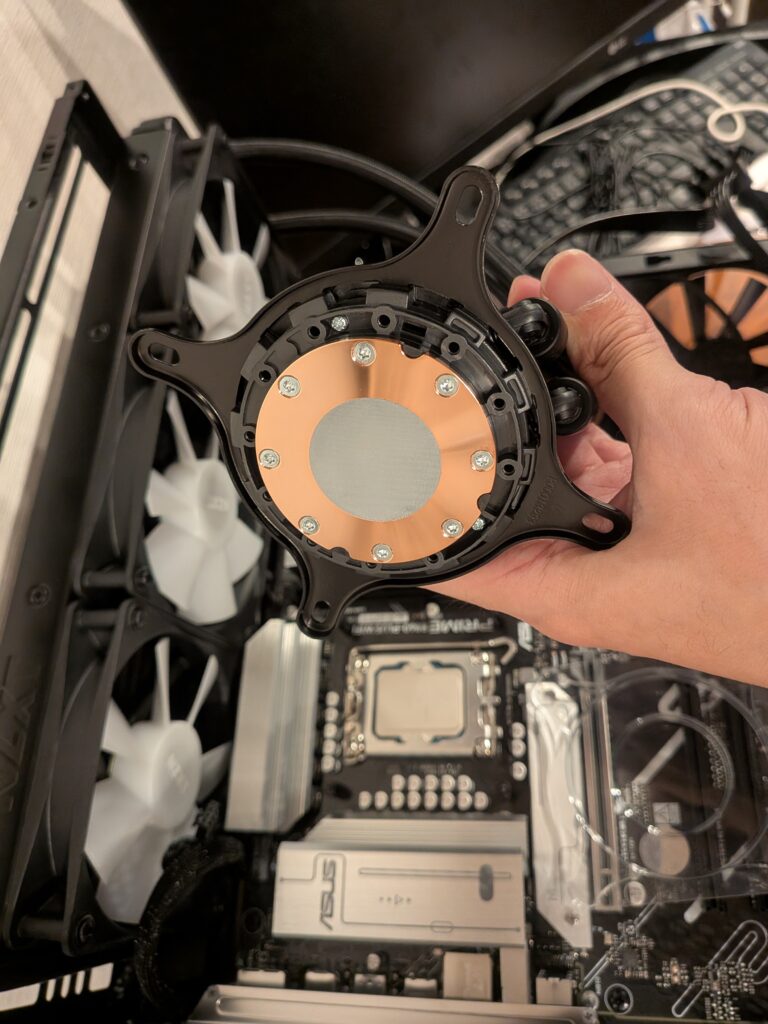

ポンプヘッドをマザーボードに取り付けます。

今回使用するCPUクーラーには既にグリスが塗られた状態になっているため、グリスの塗布は不要です。

CPUにポンプヘッドを密着させて付属のナットで固定します。

ラジエーターをCPUクーラー付属のネジでケースに固定します。

ワッシャーを噛ませるのを忘れずに。

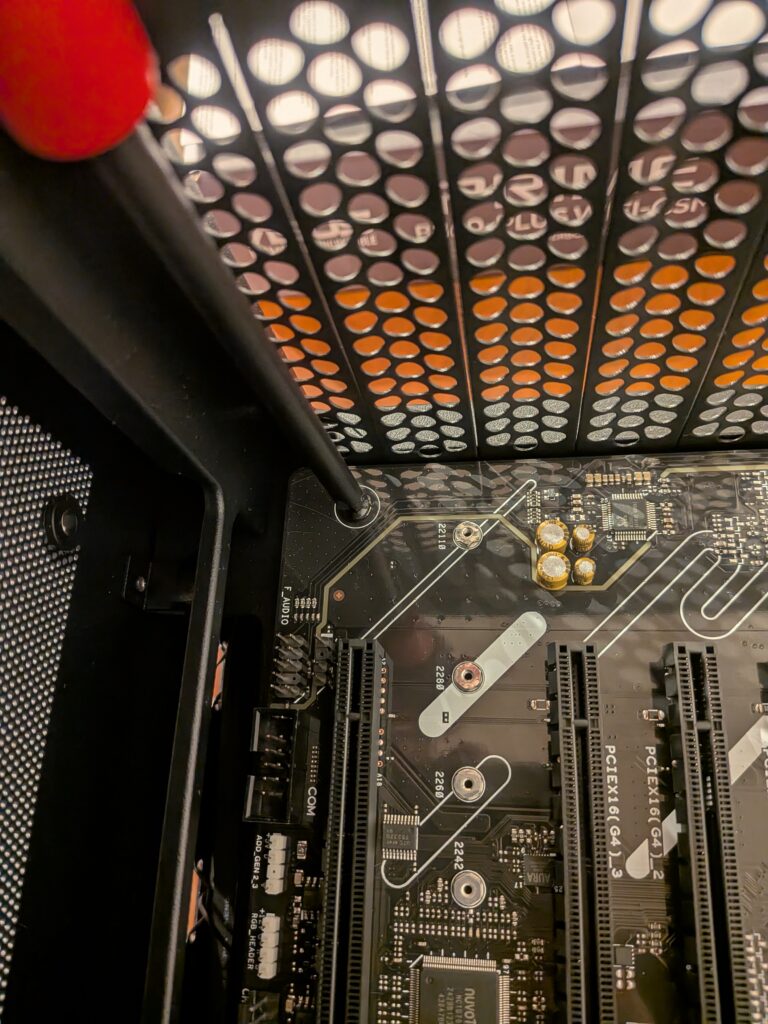

ケーブルを接続します。

まずはPWMファン(4ピン)を、CPUクーラーに接続する分岐ケーブルに接続します。

CPUクーラーの給電用にSATAケーブルに接続します。

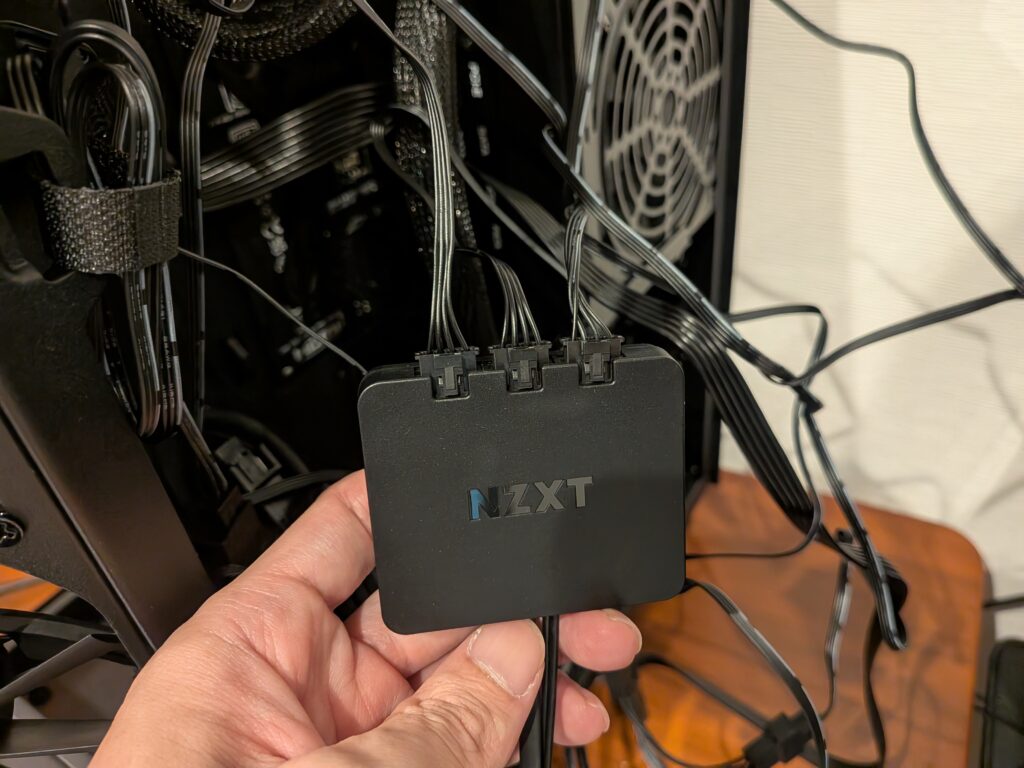

各ファンから伸びるRGBケーブルを、付属のRGBコントローラーに接続します。

NZXT製ファンのRGB端子は独自規格のため、マザーボードのRGBピンヘッダーに直接挿せない点は注意が必要です。

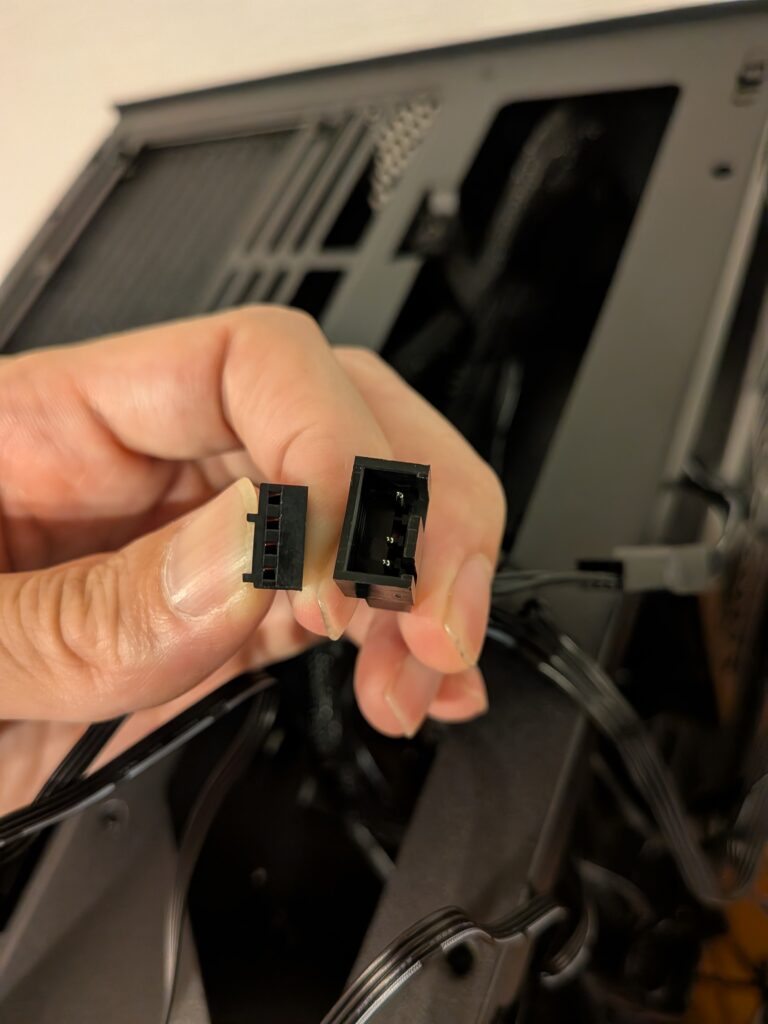

RGBコントローラーとCPUクーラー本体をそれぞれUSB2.0端子に接続する必要があるのですが、今回使用するマザーボードにはUSB2.0端子が1個しかないため、付属の分岐ケーブルを使ってマザーボードに接続します。

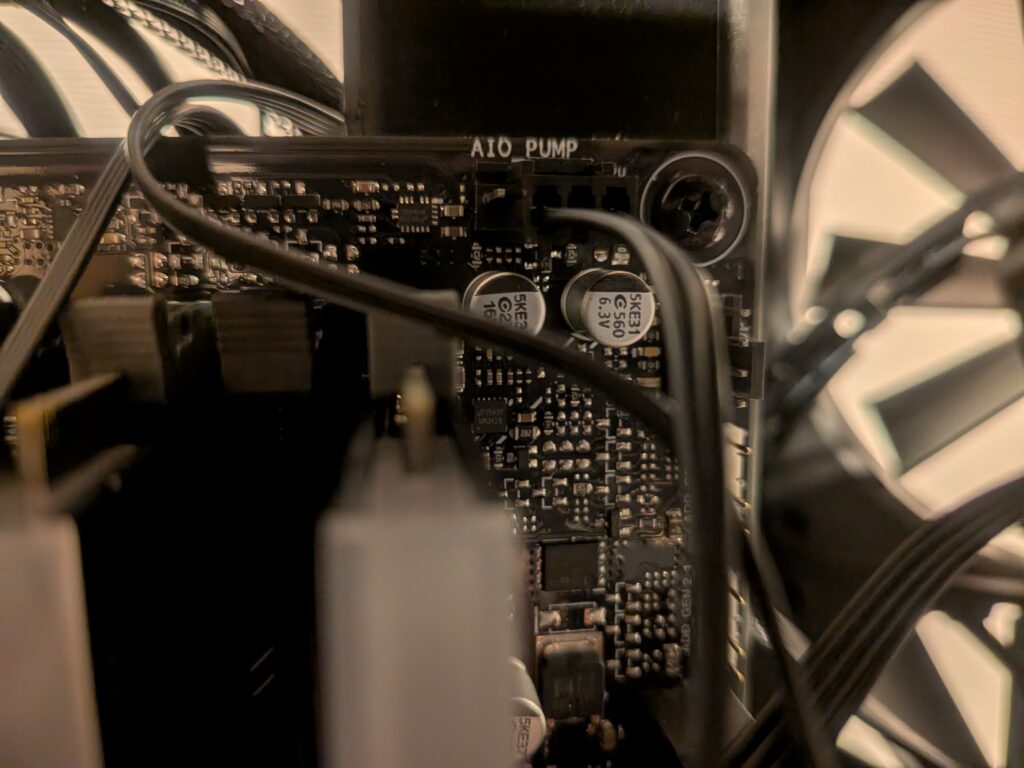

ポンプヘッド上部にある端子とAIO-Pumpピンヘッダーにそれぞれケーブルを挿し、ようやく配線完了です。

グラフィックボードの取り付け

グラフィックボード「Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB」をPCIeスロットに差し込みます。

奥まで差し込むと、PCIeスロット右側のツメが閉じて自動的に固定されます。

PICe 8ピン電源ケーブルをグラフィックスボードの電源端子に差し込みます。

ひとまずPCを動かすために必要な組み込みは完了し、電源を入れて部品を光らせることに成功しました。

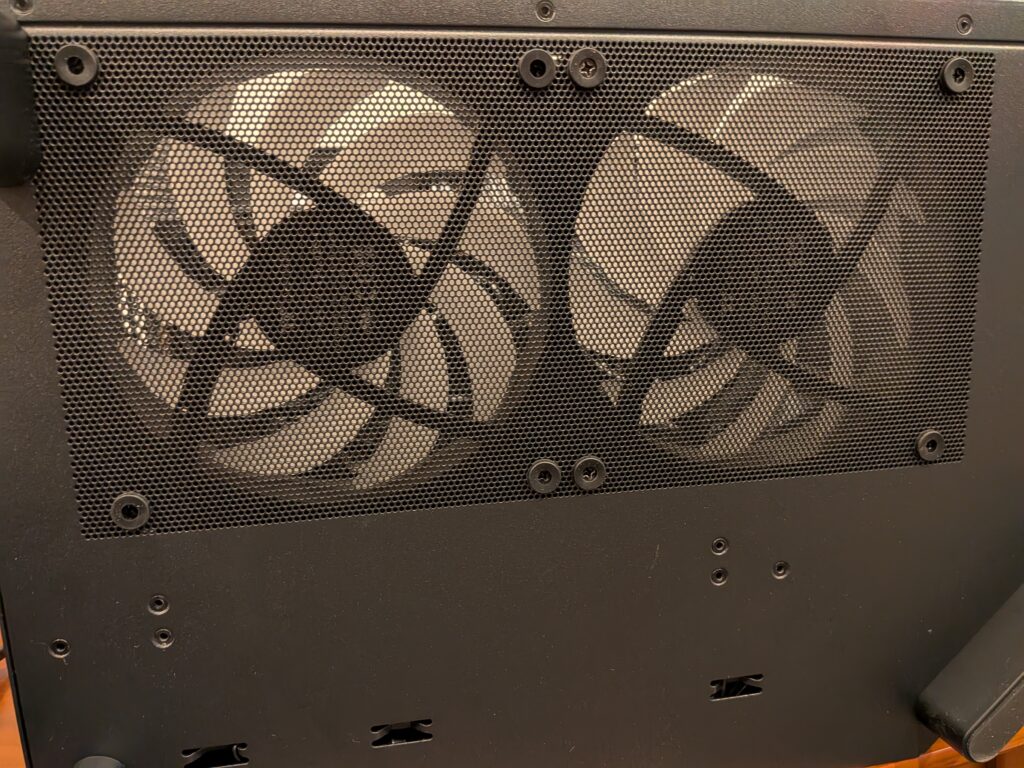

ファンの追加

折角なので全面にファンを取り付けて見栄えと冷却性能を向上させたいと考えて、底面に140mmファン2個、背面に120mmファン1個を取り付けました。

通常ケースファンは表から裏面に向けて空気が流れるように出来ていますが、今回底面に設置したファンは、裏面から表面に空気が流れる「リバースファン」を使用しました。

通常のファンを底面に取り付けると裏返しとなりRGBがファンのフレームに隠れてしまいますが、リバースファンを使用することで綺麗なライティングを楽しむことができます。

Thermaltake CT140 Reverse ARGB Sync 2枚セット Black PCケースファン CL-F174-PL14SW-A FN2398

ファン同士をケーブルで接続し、マザーボードのファン端子とRGBヘッダーに接続します。

ケースを横倒しにして、底面からファンをボルトで固定します。

裏配線はこんな感じです。ケーブルの本数が非常に多いですが、NZXT H6 Flowの裏配線スペースは広く、マジックテープでケーブルを束ねることができるためケーブルの収納には苦労しませんでした。

こちらのように、綺麗なライティングを楽しめるPCが完成しました!

広告/AD

ベンチマーク

組み立てたPCについて、各種ベンチマークや3DCGソフトを使って性能を見ていきます。

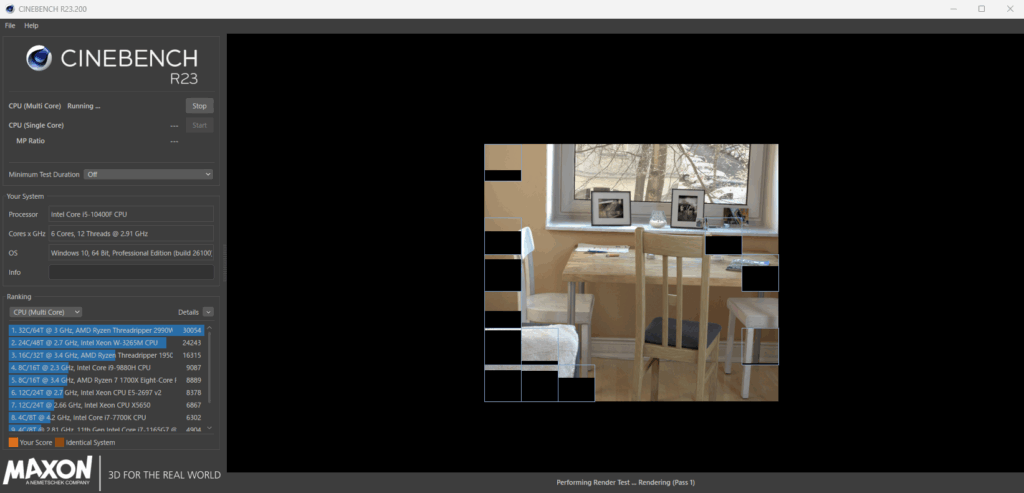

CPU性能

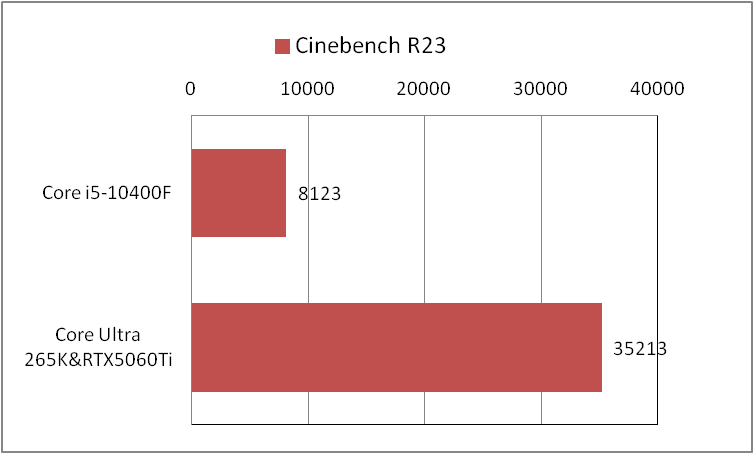

CPUレンダリングの速度をスコア化する「Cinebench R23」を使ってCPU性能(マルチコア)を評価します。

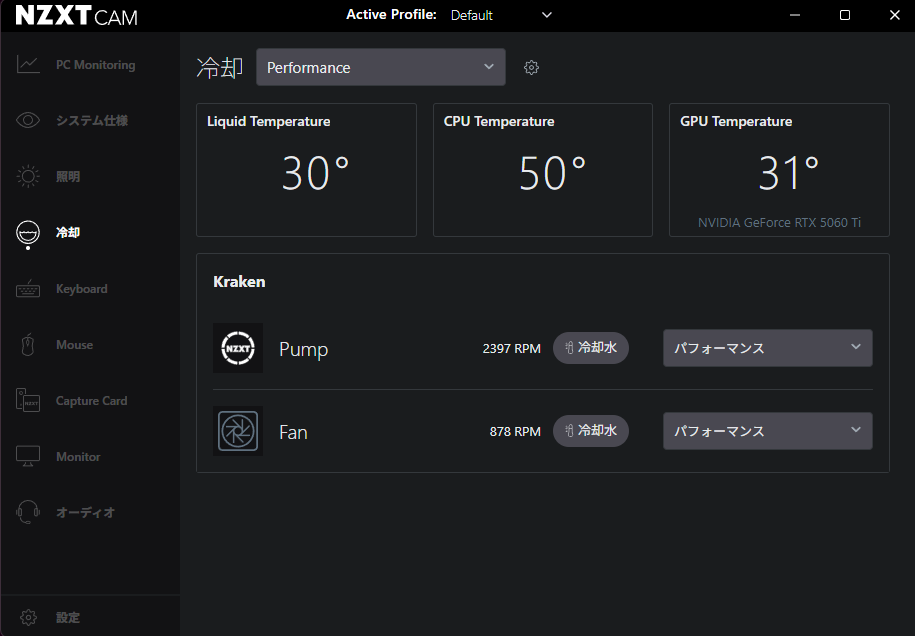

CPUクーラー「NZXT KRAKEN RGB 360」はNZXTの制御ソフト「CAM」を使ってファン回転数をコントロールできますが、今回は「Performance」の設定にしています。

今回使用したIntel Core Ultra 265KFとメインPC(Core i5-10400F)のスコアを比較した結果は以下のようになります(クリーンインストール時のスコアではないので、各種比較サイトと比べるとやや低めです)。

物理コアが6個から20個に増えたこともあり、Core Ultra 265KFの性能はCore i5-10400Fの4倍以上となっています。

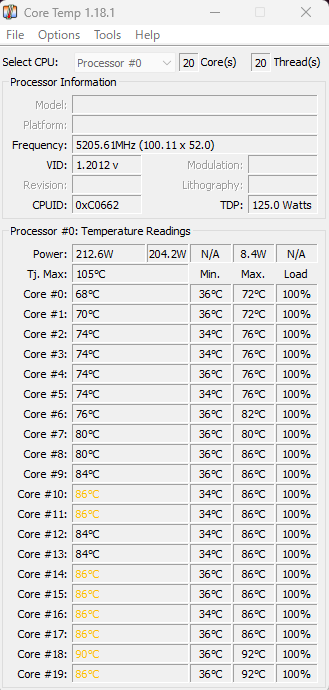

また、Cinebench R23を10分間回し続けたときの温度も計測してみましたが、最高温度92℃と最大許容温度105℃に対して余裕があるため、Core Ultra 265KFを十分冷やせています。

GPU性能

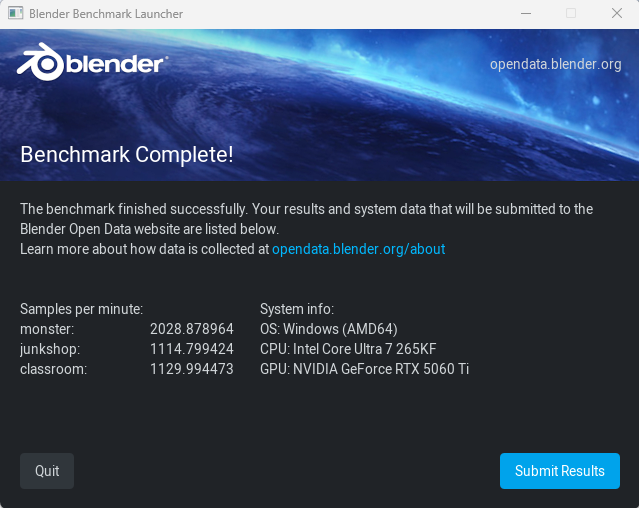

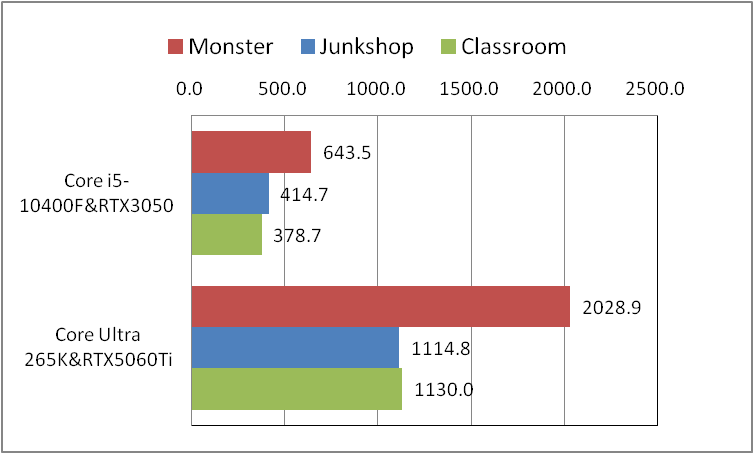

GPUレンダリングの速度をスコア化する「Blender benchmark」を使ってGPU性能を評価します。

今回使用したNvidia GeForce RTX5060TiとメインPC(RTX3050)のスコアを比較した結果は以下のようになります。

RTX5060Tiの性能はRTX3050の2倍以上となっています。

SSD性能

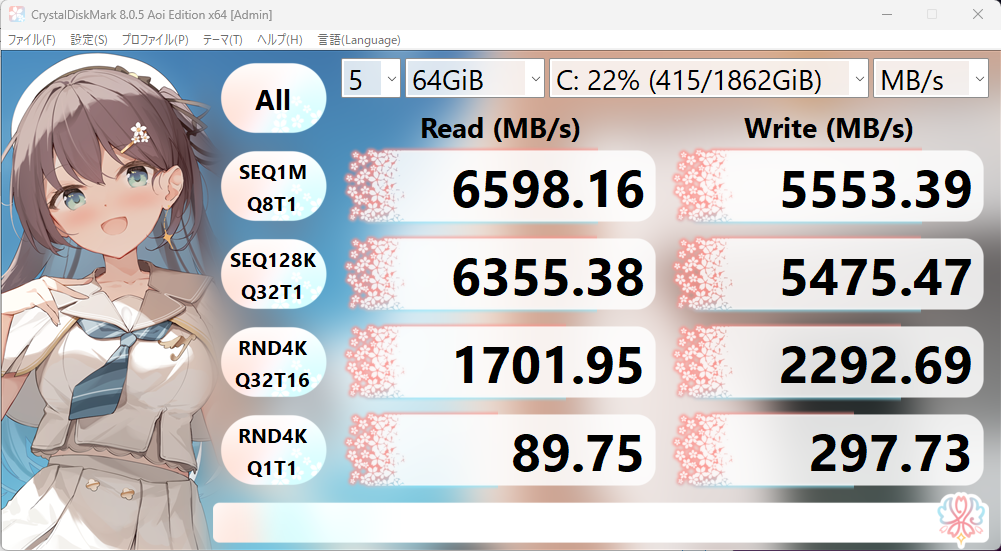

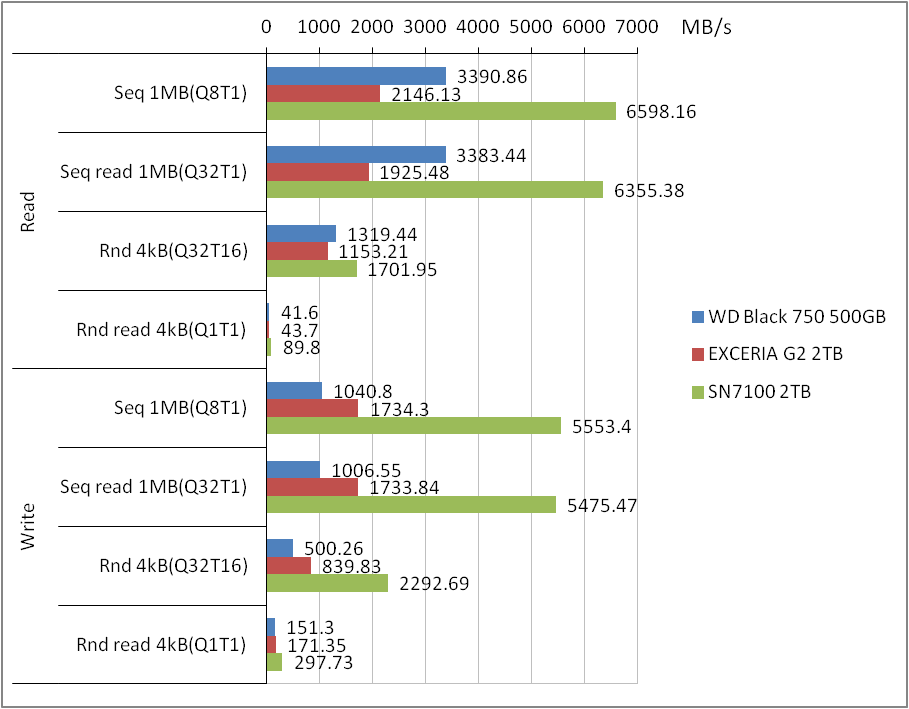

SSDの読み込み・書き込み速度をスコア化する「CrystalDiskMark」を使ってSSD性能を評価します。

今回使用したWestern Digital WD Black SN7100(2TB)と、メインPC(WD Black 750 500GB・KIOXIA EXCERIA G2 2TB)との比較結果は以下のようになります。(クリーンインストール時のスコアではないので、各種比較サイトと比べるとやや低めです)

SN7100は世代が新しくPCIe 4.0対応のため、他の2つと比べて非常に性能が高いです。

3DCGソフト使用時の動作について

新PCを使って3DCGソフトを使ってみた感想です。

Blender

GPU(RTX5060Ti)の性能が上がったため、旧PC環境(RTX3050)と比べてレンダービュー表示での画面操作がスムーズになりました。

また、CPU(Core Ultra 265KF)の性能も上がったため、旧PC環境(Core i5 10400F)と比べて頂点編集時の動作もスムーズになっています。

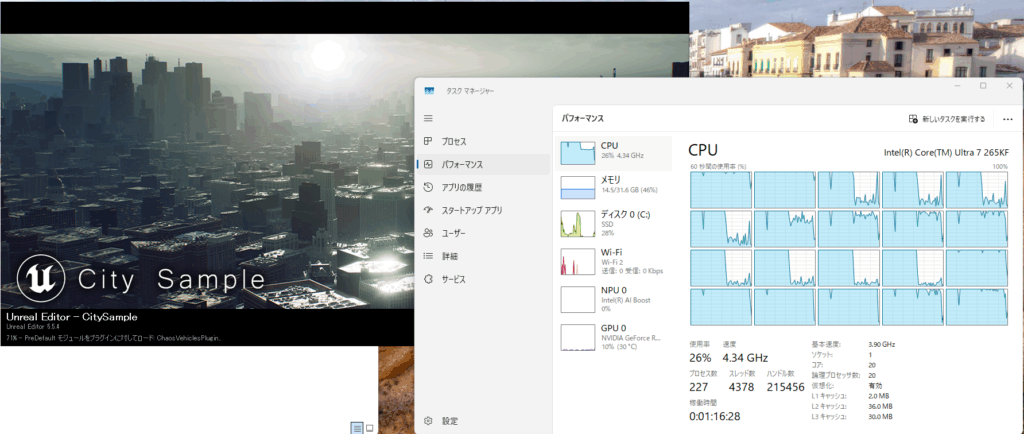

Unreal Engine 5

CPUのマルチコア性能が上がったため、プロジェクト作成時のコンパイルやビルドにかかる時間が大幅に短縮された印象です。

また、ビデオメモリの容量が16GBに増えたため、複雑なプロジェクトでもスムーズに動作することが出来ます。

制御ソフトについて

今回使用したCPUクーラー「NZXT Kraken 360 RGB」は、NZXTの制御ソフト「CAM」を使って以下をコントロールすることができます。

- ポンプヘッドの液晶表示

- CPUクーラーファン回転数

- CPUクーラーファンRGB発光モード

液晶にはCPU・GPU温度の他、GIFアニメーションをダウンロードして表示することもできます。

ファン回転数は冷却水温度・CPU温度等に応じた制御が可能です。

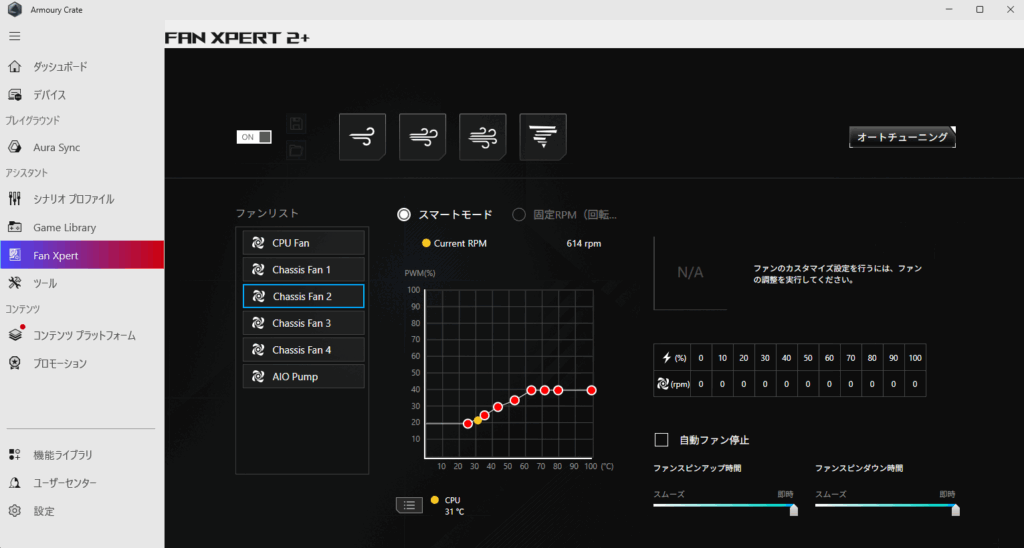

CPUクーラー以外のファンの回転数や、ファン・メモリ等のRGB発光モードは、マザーボードメーカーが提供する制御ソフトを使用してコントロールできます。

今回はASUSの制御ソフト「Armoury Crate」を使ってライティングやファン回転数を設定しました。

デフォルトだとケースの回転数が高めで気になったため、定格の40%程度まで落として運用しています。

まとめ

今回、新しくPCを組み立てた記念に、組立て手順やベンチマーク結果について記事にまとめてみました。

初めての試みとして簡易水冷CPUクーラーを使用しましたが、NZXT H6 Flowの余裕のある裏配線スペースのお陰で難なく組むことができました。

NZXT H6 Flowはシンプルかつ無駄のない洗練されたデザインで、また冷却性能も高くCore Ultra 265KFとRTX5060Tiの性能を十分発揮できるため、非常に満足のいく自作PCを組むことができました。

今後も大切に使い続けていきたいと思います。

参考サイト

ちもろぐ https://chimolog.co

自作PC初心者におすすめの良サイトです。

広告/AD