【2025年版3DCG自作PC】使用パーツ選び【Core Ultra 7 265KF & RTX 5060Ti】

こんにちは!

先日、久しぶりに3DCG用に新しく自作PCを組み立てました。

NZXT H6 Flow & Kraken 360 RGBで組んだ自作PCです🖥️

— クララ/Klala (@klala_lab) July 17, 2025

部屋の明かりを消すとライティングが映えますね✨ pic.twitter.com/uef8itN3Ry

前回2021年に自作した際は3DCG初心者向けにエントリークラスのパーツで構成しましたが、今回は中上級者向けのスペックで構成したので、パーツ選択について記事にまとめてみました。

3DCG向けのパソコンが欲しい人、特にBlenderやUnreal Engineを使用した映像制作をやってみたい方には参考になるかと思いますので、ぜひご覧いただけたら幸いです。

ちなみに、こちらの記事では各部品の基本的な機能の紹介(例えば『CPUとは…』)や自作PC初心者向けのパーツの選び方は触れていませんが、例えばこちらの「ちもろぐ」さんなど他の方の記事を参考にしてみてください。

ご意見・質問等はクララのTwitter(https://twitter.com/klala_lab)まで(^^)/

広告/AD

2台目PCの要件定義

私がこれまでメインで使用してきたPCのスペックは以下のとおりです。

| CPU | Intel Core i5 10400F(6C12T) |

| グラフィックボード | Nvidia GeForce RTX3050 |

| メモリ | DDR4 32GB |

| SSD | 500GB(システム用) 2TB(3DCGデータ用) |

| HDD | 4TB |

こちらのPCを組んだ2021年当時は、まだBlenderの学習を始めたばかりで、複雑な3Dモデルを作ったりアニメーション作品を制作したりする前だったため、「Blenderを快適に使う」目的で10万円台でエントリークラスのPCを構築しました。

(当時はPCケースのみ旧PCを使用し、中身は総入れ替えしました)

その時のパーツの選び方については弊ブログのこちらの記事にまとめたので、参考いただければと思います。

組んだ当初はグラボはGTX1650でしたが、翌2022年にレンダリング性能の高いRTX3050にアップグレードしました。

その後、PCケースを入れ替えたりSSDを追加したり、CPUクーラーを交換したりと幾度もアップデートを重ねてきましたが、基本的な構成は2021年当時からほぼいじっていません。

日常用途でオフィスソフトを使ったり、Blenderで静止画をレンダリングしたり、ローポリのオブジェクトを使ってアニメーションを作ったりする分には、4年後の今も全く問題なく使えています。

CPUは旧世代とはいえ6コア12スレッドあるため、複数のソフトを立ち上げる使い方、たとえばBlenderを操作しながら記事を書くなどしてもまったく問題なく使えています。

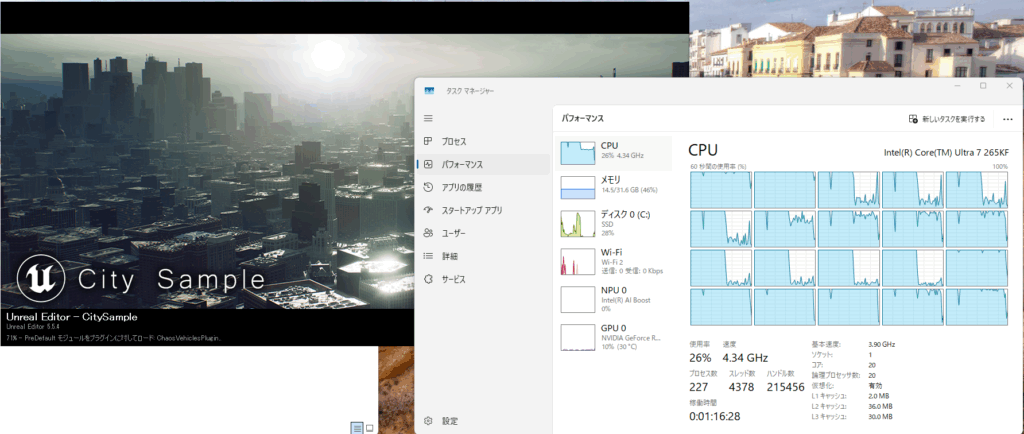

ですが、最近始めたゲームエンジン「Unreal Engine 5」(以下UE5)の使い方を学習する中で、さすがにスペック不足による処理の遅さが目立ってきました。そのため、UE5での映像制作やBlenderのボリュームレンダリングなどをサクサクこなせる、よりハイスペックのPCを組みたいという気持ちが強くなりました。

今回、UE5での使用を最優先に考慮し、新しく構成するPCの要件として以下を設定しました。

- UE5のコンパイルをスピーディーに行えるようにCPU性能・コア数を重視

- GPU性能は計算速度だけでなくDRAMの容量を重視

CPU

自作PCを作るときに、まず最初にPCの使用用途や予算から、CPUとGPUの組み合わせを決めることが多いと思います。

例えば、ゲーム用にPCを組むなら、まずはどの解像度(フルHD?WQHD?4K?)で何のゲームをするか(負荷が軽いか重いか)、予算をいくらかけられるかによって使用するGPUが決まり、そのGPUのボトルネックにならずかつ処理速度の速いCPUが選ばれる、といった具合です。

今回の用途に関しては、まずはUE5のコンパイルを速くしたかったので、できるだけ予算を抑えつつマルチコア処理の速いCPUを検討しました。

CPUは2大メーカーのIntelとAMDが市場を2分していて、自作PCの主なターゲット層であるゲーマー向けの性能ではAMD(特に3D cashを搭載したゲーム特化型のCPU Ryzen 7800X3Dや9800X3D)の人気がすごいです。

ただ、Intelの第14世代および最新の「Core Ultra 200」シリーズはPコアというメインのコアに加えてEコアというバックグラウンド処理に特化したコアを搭載しているため、3DCG レンダリングなどのマルチコア処理はIntelのほうがAMDに比べて得意な印象です(尤も、今の時代レンダリングはCPUではなくGPUの領分ですが)。Unreal Engineのコンパイル作業時は基本的にCPUの全コアをフルに使うので、マルチコア性能が重要だと思います。

「CPU性能比較」のサイトで性能を比較したところ、PC MarkやCinebenchのマルチコア性能はIntelが上回っています。

加えて、最近IntelのCore i5 14600KやCore Ultra 7 265KなどのK付きモデルの価格が下がってきているため、購入しやすくなっています。

私の場合、当初は型落ちになったCore i5 14600KFを現在のメインPCに換装することを考えていました。

ですが、Core Ultra 7の価格が下がってきたのと、Core Ultra 7のほうがi5 14600KFと比べて30%以上性能が高いこと、RTX5060Ti以上の高性能なGPUの性能と組み合わせてもボトルネックにならないことから、最終的にCore Ultra 7 265KFを選びました。

また、以前から水冷CPUクーラーを使ってみたかったのですが、万が一の水漏れのリスク(最近のメーカーは優秀なので、よほど粗悪品でない限りは水漏れは起きないと思いますが)を考慮して、これまで使ってきたPCはそのままに、新たに3DCG専用に2台目のPCを組むことにしました。

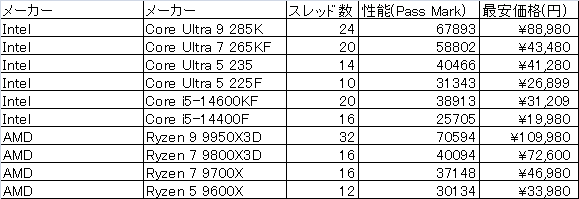

ちなみに、他のCPUとの価格・性能の比較は以下のようになっています(2025年8月現在・価格は価格.com、性能はPC自由帳さん参照)。

こうして比較してみると、Core Ultra 7 265KFがCore Ultra 9, Ryzen 9に近いマルチコア性能が出ている割に、価格が半分以下と安価になっていることが一目瞭然です。

広告/AD

グラフィックボード

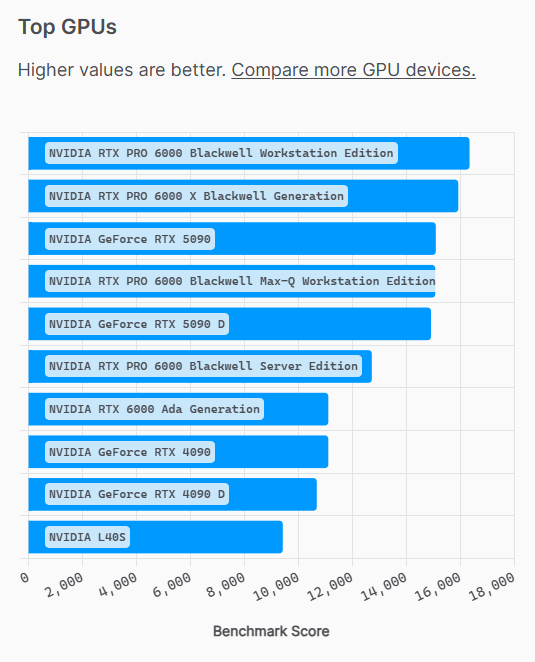

グラフィックボードについては、現在Nvidia, AMD, Intelの3社から販売されているGPUを搭載した製品が市場に出回っていますが、3DCGソフトBlenderでのレンダリングはNvidia製GPUが群を抜いています。

以下はBlenderのGPUレンダリング速度のランキングですが、トップ10はNvidia製GPUが占めています。

ゲーム用途ではAMDの方がNvidia製よりも優れている場合も増えてきていますが、まだまだBlenderへの最適化は進んでいないようです。

したがって、今回の自作PCでもBlenderへの最適化が抜き出ているNvidia製GPUを搭載したグラボを選ぶことにしました。

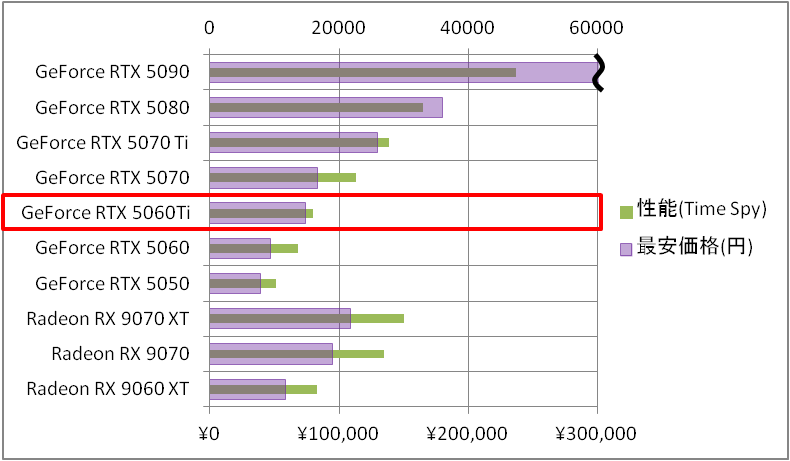

Nvidia製のGPUとしては、16GBのDRAMを搭載しているRTX5070Ti とRTX5060Ti、性能的に中間ですがDRAMが12GBと少な目のRTX5070が選択肢に上がりましたが、5070Tiは14万円程度かかってしまうため予算的に厳しく、RTX5070は9万円以下で手に入りますがDRAM容量12GBがUE5での制作を行う上では足を引っ張る可能性があるため、7万5千円程度から購入可能で16GBのビデオメモリ容量を持つRTX5060Tiを購入することにしました(将来アップグレードする可能性は十分あります)。

各パーツメーカーから販売されているRTX5060Tiの中で、ドスパラ専売のPalit製のグラボが最も低価格で、現在使用しているRTX3050もPalit製だったため、今回もそちらを選びました。

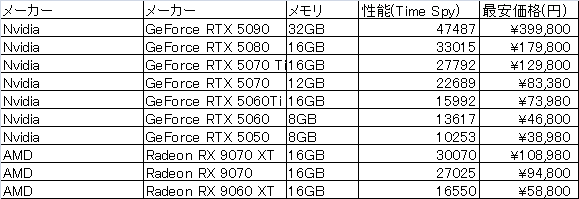

ちなみに、他のGPUの候補との性能比較は以下のようになっています(2025年8月現在・価格は価格.com、性能はPC自由帳さん参照)。メモリ容量が多少少なくても良いのであればRTX5070やRTX5060(あと下の比較には載せていませんがRTX5060 Ti 8GBモデル)、Blenderを使わないのであればRadeonの方がコスパは高いです。

マザーボード

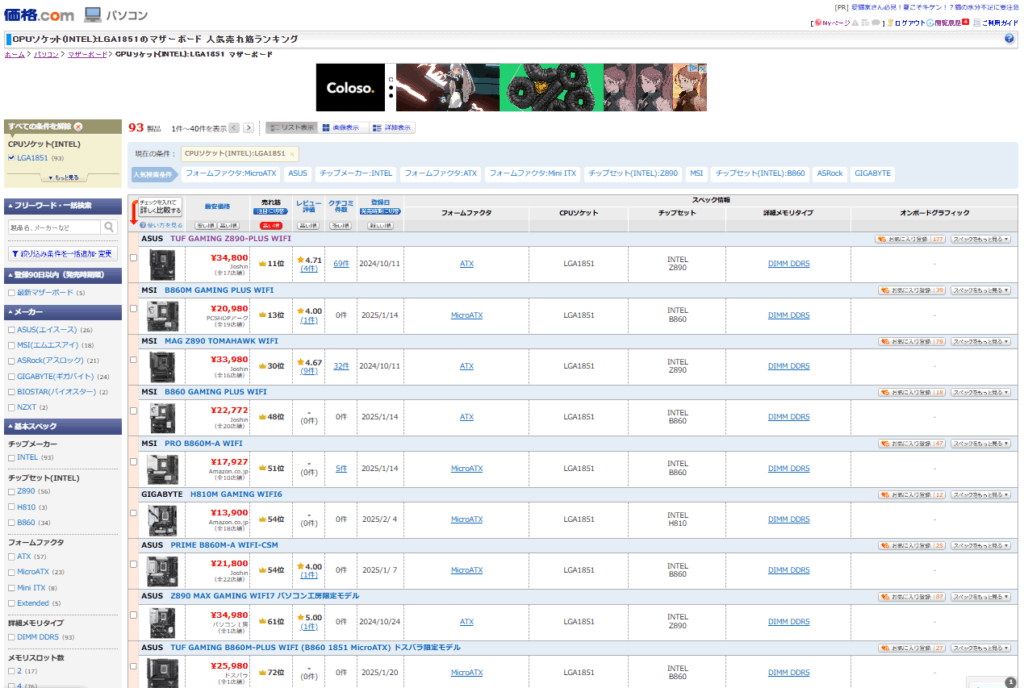

2025年7月現在、円安のためかIntel製Core Ultra用Intel 800番台マザーボード(LGA1851)の価格が高騰しています。

廉価モデルでも20000円台半ばからで、ミドルレンジモデルで3万円~4万円台となっています。

少しでも安く手に入れたい場合は、CPUとマザーボードをセットで購入することをおすすめします。

たとえば、パソコン工房さんではCore Ultra 7 265KFとマザーボードをセットで購入した場合、最大で11000円引きの割引が適用されます。

今回は、ソフマップのセールでCore Ultra 7 265KFとマザーボードASUS Prime B860 CSM-WIfiをセットで64,180円で購入することができました。

ASUS Prime B860 CSM-WIfiはビジネス用途向きのマザーボードで、オーバークロック用のZ890チップセットを搭載したマザーボードと違ってCPU電源が8ピン✕1だったり、電源回路のフェーズ数が8+1+1+1と、ゲーミング用のマザーボードと比べてスペック的にはやや控えめです。

ただし、以下記事で述べられているように8ピン✕1でも384ワットの電力を供給することができるので、オーバークロックを前提としない通常の使い方では問題なさそうです。

M.2 SSDスロットが2個あるため将来さらにM.2 SSDを追加してストレージの拡張が可能なのと、Wifi 6Eに対応しており高速無線LAN接続できるため、UE5のプロジェクトを大量にダウンロードして保存するのに活躍してくれそうです。

メモリ

Core Ultra CPUにはDDR5メモリが必要です。以前と比べてかなり値下がりしてきましたが、DDR4メモリと比べてまだまだ高価です。

今回はライティング機能付きの台湾メーカー「V-Color」の32GBのメモリ「Manta XFinity RGB DDR5-6000 32GB(16GBx2枚組) 」を選びました。

パソコンショップArcのセールで12980円で購入できました。

あとで紹介するとおり、今回は中の部品がよく見えるピラーレスPCケースを選択したので、どんなライティングになるか楽しみです。

広告/AD

SSD

SSDですが、Western Digital製のGen4 SSD「SN7100 Black 2TB」を選びました。

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Black SN7100 (読取り最大 7,250MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4X0E-EC 【国内正規代理店品】

前回購入した「KIOXIA EXCERIA G2」と同じ2TBのM.2 SSDですが、シーケンシャル速度が7100MBと高速で、2万円程度と比較的安価に入手できるのが特徴です。

容量が数GB~100GB程度と大きいUE5のプロジェクトファイルも問題なく保存できそうです。

ちなみに、今回のSSD選びも「ちもろぐ」さんの記事を参考にしました。

電源

今回選択したグラフィックボードはRTX5060Tiで、8ピン接続かつワット数も180Wと控え目なので、650W電源で十分だと思います。

玄人志向の「KRPW-BK650W/85+」がパソコン工房のセールで6,980円と安かったので購入しました。

電源は容量の50%程度が最も効率がよいそうなので、常にCPU・GPUを100%で運用するハードな使い方をする場合は、750Wを選んだ方がより電力効率が良くなると思います(参考記事)。

もし将来グラボをRTX5070Tiに買い替える場合は、消費電力が100W以上増える上にコネクターもATX3.1対応の16ピンのものが必要になるので、800W以上のものに買い替えるつもりです。

CPUクーラー

CPUクーラーとPCケースをどうするかは非常に悩みました。

今回は高性能なCPUの性能を最大限発揮したいと思ったのと、これまで空冷CPUクーラーしか使ってこなかったため試しに使ってみたいという思いから、簡易水冷CPUクーラーを買うことにしました。

最初、冷却性能を重視してANTECの「FLUX」または「AX85」にするつもりだったので、組み合わせる水冷CPUクーラーもANTECの「VORTEX」シリーズにするつもりでした。

ANTEC ARGB LEDファン搭載水冷一体型ユニットCPUクーラー Vortex Lum 360 ARGB

ただし、水冷クーラーにはほかにも選択肢があり、例えばASUSの「Prime」や、Corsairの「Nortilus」も選択肢に上がりました。

ASUS CPUクーラー 360mm オールインワン AIO 水冷 ASUS PRIME LC 360 ARGB 国内正規代理店品

CORSAIR NAUTILUS -ノーチラス- 360ラジエーター RSケースファン付き 水冷式CPUクーラー ブラック CW-9060089-WW

ところが、パソコン工房の店舗セールでNZXTの「KRAKEN 360 RGB」が12,980円と通常の半額以下で販売していたので、結局そちらを選びました。

NZXTの水冷クーラーはASETEK社製の水冷ユニットを使用していて6年保証と他のメーカーよりも長く、また液晶付きの水冷ヘッドなどデザイン性が高いのが特徴です。

今回入手した「KRAKEN 360 RGB」は型落ち品にはなりますが、メーカーサイトを確認したところIntel LGA1851ソケットにも対応しており互換性は問題ありません。

NZXT KRAKEN RGB 360 Black 簡易水冷CPUクーラー RL-KR360-B1 FN1875

PCケース

PCケースについては、いろいろと迷ってきた経緯があります。

最初、机の下に置いたときにかさばらないよう奥行きの小さいPCケースを検討していてANTECの「AX85」や、Cougarの「MX220」などが候補に挙がりました。

Antec AX85 ARGB ATX対応ミドルタワーPCケース ARGBファン4個標準搭載

しかし、今後のアップデートのことも考えると天面に360mm水冷を設置でき大型のグラボを設置できるケースが良いと考え、Corsairの「3500X」やANTECの「FLUX」、Lian-Liの「Lancool 215」なども検討しました。

CORSAIR 3500X ARGB Tempered Glass ミドルタワーPCケース ブラック CC-9011278-WW

冷却性能が高くファンが6個付属しているFLUXにしようとしかけていたところで、NZXTのKRAKEN 360 RGBをセールでゲットしてしまったため、折角ならケースもということでNZXT製のケースを検討することにしました。

天面に360mm水冷を設置できるNZXT製のケースはH6 Flow, H7 Flow, H9 Flowの3種類ありますが、その中で最もサイズがコンパクトなH6 Flowを選びました。

NZXT H6 Flow Black ミドルタワーケース CC-H61FB-01 CS8789

H6はピラーレスケースなのでLEDで光るファンを取り付けたいと思い、NZXT製のARGBファンの追加を検討しました。

NZXT製のARGBファンの注意点としては、端子が独自規格を使用しているため、必ずNZXTのRGBコントローラーに接続する必要がある点です。

今回購入したKRAKEN 360 RGBには3分岐のRGBコントローラーが付属していますが、水冷クーラーヘッドとRGBコントローラーをっマザーボードのUSB2.0端子に接続する必要があります。

そのため、NZXT製のRGBファンをさらに増やす場合はUSB2.0端子が不足するため、NZXTが販売しているUSB2.0ハブまたはファンコントローラーを購入する必要があります。

ライティングをNZXTで統一することで、制御ソフト「NZXT CAM」を使って統一感のあるライティング制御を行うことができますが、USBハブやファンコントローラーの購入費用がかかるため高くつきます。

また、NZXTは2025年7月現在「リバースファン」を販売していないため、底面吸気ファンを設置する場合ファンを逆さに付けることになり、ファンガードが見えてしまいます。

他社製も含め検討した結果、Thermaltakeの「CT140 Reverse ARGB」を選択しました。

Thermaltake CT140 Reverse ARGB Sync 2枚セット Black PCケースファン CL-F174-PL14SW-A FN2398

広告/AD

まとめ

新しく3DCG用自作PCを組むにあたって、パーツを選択する際に自分なりに考えたことを一通り書き下してみました。

自作PCの用途や予算、好みのデザインやメーカーは人それぞれなので、CPU・メモリ・グラボ等の必要スペックは押さえつつどの製品を選択するかは個人の自由だと思います(自分の好きなようにできるのが自作PCのいいところだと思いますので)。

…とは言いつつ選択肢が多くて迷うのがパーツ選びの際の悩みの一つだと思いますので、こちらの記事が皆様の参考になれば幸いです。

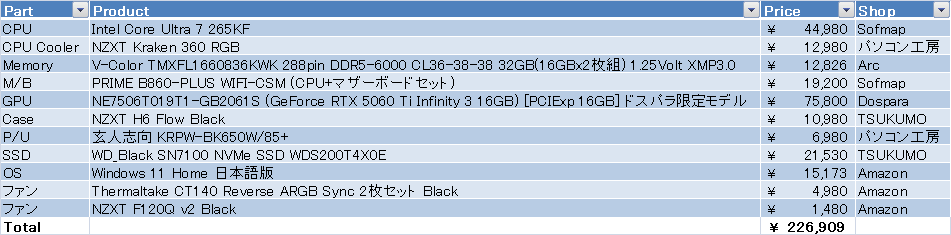

選んだパーツの一覧と購入金額は以下の通りです。

パーツの組立て・ベンチマークについてはまた後日、別記事で紹介予定です。

参考サイト

ちもろぐ https://chimolog.co

自作PC初心者におすすめの良サイトです。

広告/AD